维生素是维持人体健康的重要营养素,但盲目补充可能适得其反。据统计,约35%的维生素补充剂使用者存在过量风险,而40%的维生素缺乏者却未得到及时干预。如何在纷繁的产品中选择适合的维生素补充剂?本文将系统解析科学补充的核心原则,并提供切实可行的健康管理方案。

一、维生素补充的科学基础

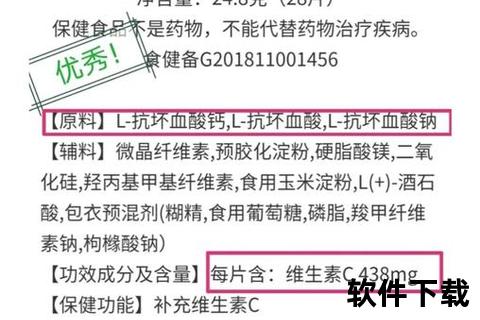

维生素分为水溶性(B族、C)与脂溶性(A、D、E、K)两大类。前者通过尿液排出,短期过量风险较低;后者易在脂肪组织蓄积,长期超量可能引发中毒。例如,维生素D每日超过4000IU可能引发高钙血症,而维生素A过量可导致肝损伤。

判断是否需补充的五大信号:

1. 特定症状提示:夜盲症(A缺乏)、牙龈出血(C不足)、手足麻木(B6过量)等典型表现

2. 高危人群特征:素食者(B12缺乏风险)、孕妇(需叶酸600μg/日)、日照不足者(D缺乏)

3. 实验室检测指标:血清25-羟维生素D<30nmol/L为缺乏,维生素B12<150pg/mL需干预

4. 饮食结构分析:连续3天膳食记录显示维生素摄入量低于推荐值80%

5. 药物相互作用:长期服用抑酸药者需监测B12,利尿剂可能加速镁流失

二、OTC维生素选购核心要素

1. 剂型与剂量匹配需求

剂量选择原则:

2. 成分认证体系解析

3. 特殊人群定制方案

| 人群 | 重点营养素 | 产品选择建议 |

|-||--|

| 孕妇 | 叶酸(600μg)、D3(600IU)、铁 | 含甘氨酸亚铁的复合维生素 |

| 婴幼儿 | D3(400IU)、A(300μg) | 单剂量滴剂,避免含蜂蜜成分 |

| 中老年 | B12(2.4μg)、D3(800IU)、K2 | 添加MK-7型维生素K2的复合制剂 |

| 术后患者 | 维生素C(500mg)、锌(15mg) | 含谷氨酰胺的伤口愈合配方 |

三、风险控制与健康管理

1. 过量预警信号

2. 药物相互作用图谱

3. 动态监测方案

四、实施路径与就医指征

三步实施法:

1. 评估现状:完成《维生素缺乏风险自评表》(含10项症状+饮食问卷)

2. 阶梯补充:优先食补(如每周3次三文鱼补D3),必要时低剂量起始

3. 效果追踪:使用可穿戴设备监测睡眠质量、体力指数等客观指标

需立即就医的情况:

科学补充维生素需要建立在对个体健康状况的精准评估之上。建议消费者在专业营养师指导下,采用“检测-干预-监测”的闭环管理,避免陷入“越多越好”的误区。记住,维生素补充剂应是健康饮食的补充,而非替代。当您手握维生素瓶时,不妨自问:我的身体真的需要这些分子吗?答案或许就藏在科学检测与专业指导之中。