新生儿的小肚子偶尔发出“咕噜咕噜”的响声,常让新手父母紧张不已。这种声音是肠道运动的自然表现,但在某些情况下也可能暗藏健康信号。本文将系统解析这一现象的成因、判断方法及科学应对策略。

一、肠鸣音的本质:肠道活动的“背景音”

肠鸣音是肠道蠕动时,内部气体与液体流动产生的振动声,类似“气过水声”。新生儿腹壁薄、腹腔空间小,声音传导更清晰,因此比成人更易察觉。正常肠鸣音频率为每分钟4-12次,呈间歇性出现,音调柔和。若声音持续高亢(>10次/分)或长时间消失(>5分钟无声),则提示异常。

示例场景:

母乳喂养时,宝宝突然扭动身体,伴随断续的“咕噜”声,约每分钟6次,安抚后逐渐安静——这属于正常生理现象。

二、肚子“响”的三大类型及应对方案

(一)生理性肠鸣音:无需干预的消化交响曲

典型表现:

家庭处理:

1. 哺乳后竖抱拍嗝:手掌呈空心状,从腰部向上轻拍10分钟,排出胃内气体

2. 腹部抚触:餐后1小时,用温热掌心顺时针按摩脐周,每次3-5分钟

(二)气体过多型:肠道“气球”需排气

触发因素:

识别特征:

缓解策略:

1. 改良哺乳方式:瓶喂时奶液需充满奶嘴,母乳喂养保持宝宝头高脚低位

2. 饮食调整:哺乳母亲暂避花椰菜、洋葱等易产气食物,配方奶喂养可尝试低乳糖奶粉

3. 被动排气操:握住宝宝脚踝做蹬自行车动作,每日3组,每组10次

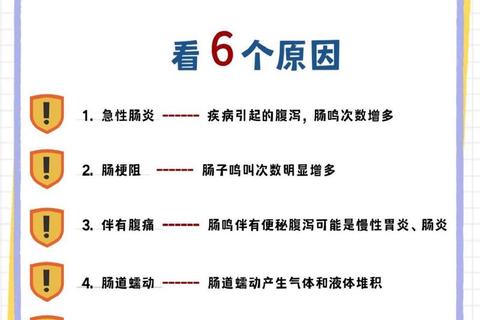

(三)病理性肠鸣音:需要警惕的危险信号

危险征象(出现以下情况需立即就医):

临床案例:

5周龄男婴出现喷射状呕吐,腹部可闻高调金属音,X光显示肠管扩张——确诊先天性幽门狭窄,经微创手术治愈。

三、特殊场景处理指南

早产儿群体

肠道神经发育不成熟,易出现肠鸣音紊乱。建议:

混合喂养过渡期

转换奶粉时肠鸣音可能增强,需注意:

四、预防体系建设:从日常照护到健康监测

1. 哺乳日志记录法:记录喂奶时间、肠鸣频率、排便性状,发现异常规律

2. 环境温度调控:维持室温24-26℃,寒冷刺激可致肠道痉挛

3. 益生菌补充:鼠李糖乳杆菌GG株(LGG)可改善肠道菌群平衡,降低胀气发生率

家庭自检工具:

手机下载肠鸣音计数器APP,连续监测3天基础值,建立个体化参考标准。

理性观察与科学干预的平衡

95%的新生儿肠鸣音属于良性过程。家长需掌握“三观察原则”:观察精神状态、进食量、体重曲线。若连续3天体重增长不足20g,或日均哭闹超过2小时,应及时寻求儿科消化专科评估。通过系统化的认知升级与技能储备,父母能更从容地守护宝宝的肠道健康。