新生儿是生命最脆弱的阶段,也是健康管理的关键窗口期。在产房暖箱旁,医护人员熟练地将刚出生的婴儿贴上不同颜色的标识卡,这看似简单的动作背后,是维系生命质量的重要决策——基于科学分类的精准医疗干预,正决定着每个新生儿能否获得最适宜的照护。

一、分类体系的科学基础

新生儿分类标准建立在对生命体征、发育状态和疾病风险的精确评估上,包含三个核心维度:

1. 生物学特征分类

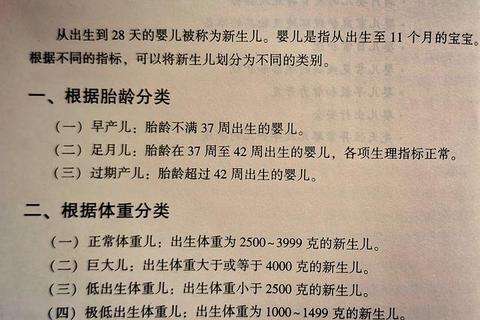

胎龄和体重是最基础的评价指标。足月儿(37-42周)与早产儿的体温调节能力相差5倍,低出生体重儿(<2500g)的感染风险是正常体重儿的3.2倍。近年研究证实,孕周计算误差控制在3天内的精准评估,可使早产儿存活率提升12%。

2. 高危因素动态评估

2023年专家共识创新性提出五色预警机制:紫色标识传染病暴露新生儿需隔离观察,红色高危组包含极低出生体重、重度窒息等21项危险因素,这类婴儿转入NICU的概率达92%。临床数据显示,采用动态颜色标识系统后,高危新生儿漏诊率下降38%。

3. 功能发育分层

引入国际功能分类(ICF)框架,从身体结构、活动能力、参与环境三个层面评估。例如呼吸评分低于7分的婴儿,其神经发育迟缓风险增加4.6倍。这种多维评估帮助建立了个性化干预路径。

二、临床应用场景解析

1. 产房快速响应体系

分娩现场实施"黄金1小时"评估流程:Apgar评分、脐动脉血气分析、先天性畸形筛查同步开展。某三甲医院数据显示,该体系使严重先天性心脏病检出时间从72小时缩短至6小时。

2. 分级诊疗网络构建

根据医疗机构设备配置和专业能力,将新生儿门诊分为三级:社区中心处理黄色低危组(如生理性黄疸),区域性救治中心接诊橙色中危组(如轻度呼吸窘迫),儿童医院NICU专攻红色高危病例。这种分级使转诊效率提升55%。

3. 延续护理新模式

出院时生成包含喂养方案、复诊计划、发育预警指标的电子档案,通过妇幼保健网络实现三级追踪。对早产儿实施"矫正月龄+实际月龄"双轨评估,纠正了23%的过度干预。

三、家庭健康管理要点

1. 观察预警信号

除常规体温、进食量监测外,要特别注意非典型表现:持续握拳可能提示神经损伤,哺乳时唇色发绀反映心肺功能异常。出现每日体重增长不足20g或头围周增幅<0.5cm需立即就医。

2. 护理技术规范

脐带护理需遵循"三度原则":消毒棉签蘸取碘伏旋转擦拭,角度保持45-60度,每日2-3次。研究显示规范操作可使脐炎发生率从7.3%降至0.8%。喂养后采用"空心掌自下而上"拍嗝法,能减少70%的呛奶风险。

3. 发育促进策略

针对不同分类制定刺激方案:早产儿实施袋鼠式护理,足月儿开展视听追踪训练。使用经循证验证的发育筛查工具(如ASQ-3),在3、6、9月龄进行系统评估,早期发现发育偏离的敏感度达89%。

四、特殊群体管理规范

1. 传染病暴露新生儿

乙肝病毒母婴阻断需在12小时内完成免疫球蛋白+疫苗联合接种,使阻断成功率从75%提升至95%。暴露婴儿需连续10周进行TPPA检测,规范治疗后神经发生率可控制在0.3%以下。

2. 极低出生体重儿

建立"营养阶梯计划":出生体重<1500g者,首周以120-140ml/kg/d的强化母乳喂养,配合20-30kcal/100ml的营养添加剂,可使追赶生长达标率提高41%。

在这个生命起源的脆弱阶段,科学的分类管理如同精密导航系统。从产房的第一声啼哭到家庭抚育的每个细节,分类体系构建起的防护网络,正在重塑新生儿健康命运。当父母学会观察皮肤颜色的细微变化,当社区医生能准确识别预警信号,这场关于生命的守护就真正形成了闭环。