产后女性的生理恢复一直是公众关注的焦点,尤其在月经复潮时间与气血状态的关系上,民间存在诸多误解。本文将结合医学理论与实际案例,系统解析产后月经恢复的生理机制及常见误区,为不同阶段的女性提供科学指导。

一、生理机制:月经复潮的复杂调控

产后月经恢复的核心在于内分泌系统的动态平衡。女性分娩后,体内孕激素和雌激素水平骤降,引发泌乳素升高以启动哺乳功能。这一过程中,下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的调控作用尤为关键。非哺乳产妇通常在产后6-10周恢复月经,而哺乳产妇因泌乳素抑制排卵,复潮时间可延迟至产后6-18个月。

研究显示,哺乳频率直接影响恢复进程:纯母乳喂养者产后6个月仍有40%未恢复月经,混合喂养者则可能在2-4个月出现复潮。这种差异源于泌乳素对促性腺激素释放的抑制作用,而非传统认为的“气血强弱”。

二、气血认知:中西医视角的解构

中医理论中的“气血”概念常被误读为月经恢复的决定因素。实际上,现代医学验证:

1. 激素水平主导:雌激素浓度直接影响子宫内膜修复速度,哺乳产妇的雌激素水平通常低于非哺乳者3-5倍

2. 器官恢复进程:子宫复旧需6-8周完成,剖宫产因疤痕愈合可能延长至半年

3. 营养状态关联:血红蛋白<110g/L的贫血产妇,月经复潮延迟风险增加2.3倍

中医调理更侧重整体状态改善。临床数据显示,采用艾灸关元穴、足三里等穴位,配合四物汤调理的产妇,子宫内膜厚度恢复速度提升18%,但未显著改变初潮时间。

三、认知误区与科学辨伪

1. “月经早至=气血足”

大规模队列研究显示,非哺乳组中12%的早复潮(<6周)者存在子宫内膜修复不全,反增加感染风险。气血充足应表现为面色红润、恶露正常(每日<50ml)等综合指征,而非单纯月经早晚。

2. “周期短=衰老快”

女性原始卵泡储备约30万个,正常月经周期差异(21-38天)对绝经年龄无显著影响。统计表明,周期25天者与35天者的平均绝经年龄差异仅0.8年。

3. “经量少=卵巢早衰”

产后经量减少60%属常见现象,多因哺乳期催乳素抑制内膜生长。需警惕的是持续经量<5ml(约矿泉水瓶盖容量)或周期紊乱>3次,可能与宫腔粘连相关。

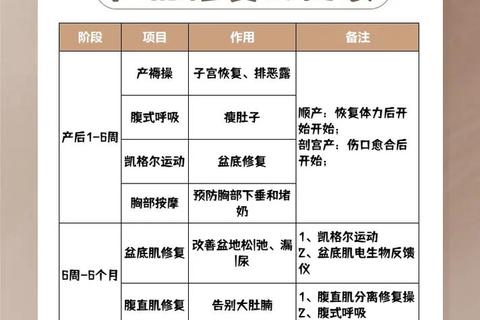

四、分阶段恢复策略

黄金恢复期(0-6周)

• 哺乳产妇:每日补充钙1200mg+铁30mg,预防骨质流失

• 伤口护理:顺产2周/剖宫产4周后,可用红外线理疗促进疤痕软化

• 运动选择:产后24小时开始凯格尔训练,每日3组×10次

功能重塑期(7周-6月)

• 盆底评估:产后42天进行肌电检测,压力性尿失禁者需生物反馈治疗

• 膳食调整:增加ω-3脂肪酸摄入(如三文鱼200g/周),降低炎症反应

• 中医介入:气血两虚型可用八珍汤加减,瘀滞型配合桃红四物汤

五、预警信号与就医指征

出现以下情况需及时就诊:

1. 恶露持续时间>6周或反复出血

2. 非哺乳产妇3个月未复潮,可能提示HPO轴功能障碍

3. 哺乳停止后3个月仍闭经,需排除垂体微腺瘤

4. 伴随严重头痛、视力改变,警惕席汉综合征

产后恢复是涉及多系统的复杂过程,月经复潮时间受哺乳模式、营养状态、创伤修复等多重因素影响。建立科学的健康认知,结合个体化监测与干预,才能实现真正意义上的整体康复。建议产妇通过“经期日记”记录周期变化,定期进行雌二醇、AMH等激素检测,形成动态健康管理档案。