反流性食管炎是一种因胃酸或胆汁反流至食管引发炎症的常见疾病,患者常被烧心、反酸、胸痛等症状困扰,甚至影响睡眠和饮食。若不及时干预,可能导致食管溃疡、狭窄甚至癌变。本文结合最新临床指南和权威研究,系统解析药物治疗的核心策略,帮助患者科学应对疾病。

一、症状与病因:警惕身体发出的信号

典型症状包括胸骨后烧灼感(尤其在餐后或平躺时加重)、反酸、吞咽疼痛等。部分患者可能表现为慢性咳嗽、声音嘶哑等食管外症状。病因涉及多方面:食管下括约肌松弛、胃排空延迟、肥胖或妊娠导致的腹压增高,以及吸烟饮酒等不良习惯。值得关注的是,约30%患者存在夜间酸突破现象,表现为凌晨因反流惊醒。

二、诊断方法:精准识别疾病阶段

确诊需结合胃镜检查(观察黏膜损伤程度)、24小时食管pH监测(量化酸暴露时间)及食管测压(评估蠕动功能)。根据洛杉矶分级(LA分级),医生将食管炎分为A-D级,直接影响治疗方案选择。近期研究显示,新型检测手段如食管海绵取样法,为不耐受胃镜患者提供新选择。

三、药物治疗方案:分层管理的艺术

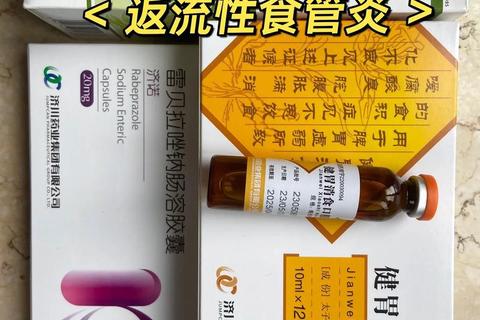

1. 首选药物:抑酸治疗是核心

2. 辅助治疗药物:多靶点协同增效

3. 个体化用药方案举例

四、特殊人群用药须知

五、治疗误区与最新进展

六、生活管理:巩固疗效的关键

1. 饮食调控:避免高脂、辛辣食物,蛋白质摄入量增至每日1.2g/kg体重,睡前3小时禁食。

2. 体位疗法:使用15cm床头抬高垫,左侧卧位可减少反流。

3. 行为干预:肥胖者减重5%可使症状改善50%,酒可降低复发率。

当出现呕血、吞咽梗阻或体重骤降时,需立即就医排除并发症。药物治疗需配合定期胃镜复查(建议每年1次对Barrett食管患者)。最新研究显示,中西医结合疗法在改善食管黏膜修复方面展现潜力,如联合使用半夏泻心汤等经方。

通过系统药物治疗联合生活方式调整,80%患者可获得症状完全缓解。但需注意,药物仅是综合管理的一环,建立与医生的长期随访机制,才能实现疾病的全程控制。