房颤(心房颤动)是临床上最常见的心律失常之一,我国约有1000万患者深受其扰。这种疾病不仅会导致心悸、乏力等症状,更可能引发中风、心力衰竭等严重后果。数据显示,房颤患者发生脑卒中的风险是普通人的5倍。本文将结合最新指南和临床实践,从抗凝治疗、心律控制药物选择及生活管理三方面,为患者提供科学、实用的指导。

一、房颤的核心风险:为何抗凝治疗至关重要?

当心房失去正常节律时,血液容易在心房内形成涡流,导致血栓生成。这些血栓一旦脱落,可能随血流堵塞脑动脉(引发中风)或其他重要器官血管。抗凝治疗是房颤管理的基石。

1. 抗凝药物选择:个体化方案

2. 抗凝治疗的“双刃剑”:如何平衡出血与血栓风险?

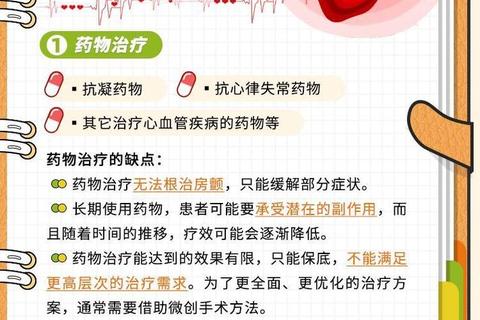

二、心律控制药物:精准选择与优化策略

恢复窦性心律可改善症状、延缓心脏重构。药物选择需综合考虑心脏基础疾病、年龄及合并症。

1. 常用药物及适应人群

| 药物 | 适用人群 | 禁忌与注意事项 |

|--|--||

| 普罗帕酮 | 无结构性心脏病、左心室功能正常者 | 禁用于心衰、冠心病患者 |

| 胺碘酮 | 合并心衰、冠心病的患者 | 长期使用需监测肺、甲状腺功能|

| 决奈达隆 | 轻中度心功能不全(NYHA I-II级) | 禁用于严重心衰(NYHA III-IV级)|

| 索他洛尔 | 无左心室肥厚、肾功能正常者 | 需监测QT间期及血钾水平 |

2. 特殊情况下的药物调整

三、治疗策略的优化:从药物到生活方式的全面管理

1. 早期节律控制的重要性

近年研究证实,确诊房颤1年内启动节律控制(药物或消融),可降低35%的卒中风险和19%的心衰住院风险。例如,EAST-AFNET 4研究表明,早期干预显著改善患者预后。

2. 导管消融的适应证

对于药物控制不佳、症状严重的阵发性房颤患者,导管消融是有效选择。术后仍需抗凝至少3个月,长期抗凝决策需基于卒中风险评估。

3. 生活管理的“五步法则”

1. 饮食控制:限制酒精、咖啡因;华法林使用者保持维生素K摄入稳定。

2. 运动指导:选择散步、太极拳等低强度运动,避免竞技性项目。

3. 心理调节:焦虑可能诱发房颤,可通过正念冥想缓解压力。

4. 合并症管理:严格控制高血压、糖尿病,睡眠呼吸暂停患者建议使用呼吸机。

5. 紧急预案:随身携带医疗警示卡,注明用药信息及紧急联系人。

四、特殊人群的注意事项

医患协作,构筑房颤管理防线

房颤治疗是一场需要耐心和精细管理的“持久战”。患者需定期随访(建议每3-6个月复查心电图和凝血指标),及时反馈药物副作用。医生则需根据最新指南动态调整方案,例如2023年中国指南强调,即使消融成功,卒中高危者仍需长期抗凝。通过科学的药物选择、生活干预和医患协作,房颤患者完全可能实现症状控制与生活质量的双重提升。

参考文献: