外用药是治疗皮肤问题、局部感染及创伤修复的重要工具,但许多人在选择和使用时存在误区,导致疗效不佳甚至加重病情。本文将系统解析常见外用药的种类、适用场景及科学使用方法,帮助公众提升用药安全意识。

一、外用药的常见种类与适用场景

外用药根据剂型和成分可分为以下几类:

1. 消毒杀菌类

酒精(70%-75%浓度):适用于完整皮肤的消毒,如注射前消毒,但不可用于黏膜或大面积伤口。

碘伏:刺激性小,适合破损皮肤、口腔黏膜消毒,可稀释后用于炎冲洗。

双氧水:用于深部伤口清洁,能分解脓液和坏死组织,但需配合生理盐水冲洗。

2. 抗炎止痒类

炉甘石洗剂:适用于湿疹、痱子等无渗出的瘙痒性皮肤病,用前需摇匀并薄涂。

激素类软膏(如地塞米松乳膏):用于接触性皮炎、湿疹,但连续使用不超过2周,面部慎用。

3. 抗生素类

红霉素软膏:针对轻度化脓性感染,如毛囊炎,每日1-2次,疗程不超过1周。

莫匹罗星软膏:治疗脓疱疮、甲沟炎,儿童需减少涂抹次数。

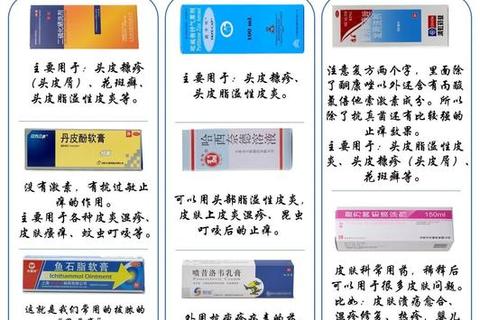

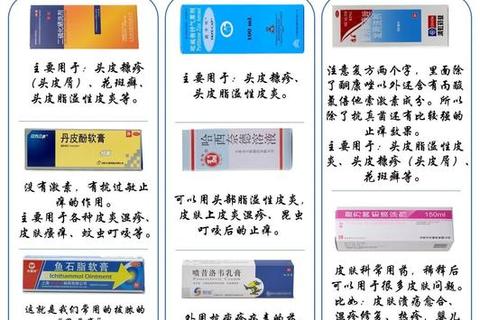

4. 抗真菌类

萘替芬酮康唑乳膏:用于足癣、股癣,需连续使用至症状消失后1周以防复发。

5. 修复类

维A酸乳膏:改善痤疮、鸡皮肤,需夜间避光使用,初期可能引发脱皮。

二、科学选择外用药的关键原则

1. 根据皮损状态选择剂型

急性渗出性皮损(如流水、水疱):选用溶液湿敷或粉剂,避免封闭性软膏。

慢性肥厚性皮损(如苔藓样变):优先选择软膏或硬膏,必要时配合封包疗法增强渗透。

2. 浓度与部位适配

面部、会阴等薄嫩部位选择低浓度药物;手足等角质层厚的区域可适当提高浓度。

3. 警惕过敏与刺激

首次使用新药时,先在小面积皮肤(如前臂内侧)测试48小时,无红肿再扩大使用。

三、正确使用外用药的实操要点

1. 清洁与预处理

结痂伤口:用植物油软化后清除,避免暴力撕脱。

脓性分泌物:生理盐水冲洗后涂抹抗生素药膏。

2. 涂抹技巧

剂量控制:采用“指尖单位”(FTU)——1个指尖药量可覆盖两个手掌面积。

手法:从皮损边缘向中心螺旋式涂抹,按摩至药物吸收,尤其需覆盖皮沟皮嵴。

3. 频率与疗程

溶液类每3小时一次,软膏每日2次;抗真菌药需持续使用避免复发。

4. 特殊人群注意事项

儿童:避免使用含酒精、汞的药剂(如紫药水),炉甘石洗剂需摇匀后薄涂。

孕妇:禁用阿昔洛韦软膏、糖皮质激素类药膏,慎用莫匹罗星。

四、常见误区与风险规避

1. 误区一:药膏涂得越厚越好

过量涂抹可能通过皮肤吸收引发全身副作用,如激素依赖性皮炎。

2. 误区二:盲目混合用药

碘酒与红药水混合会产生有毒;两种以上药膏需间隔1-2小时使用。

3. 误区三:棉签比手指更卫生

棉签吸附药膏导致有效成分损失,清洁双手后直接涂抹更利于吸收。

五、何时需就医?——外用药的禁忌信号

出现以下情况应立即停药并就诊:

用药部位红肿、灼痛加重,可能为过敏反应。

创面渗液增多或出现发热等全身症状,提示感染扩散。

慢性皮肤病(如银屑病)用药2周无改善,需调整治疗方案。

安全用药的日常管理

1. 储存规范:乳膏常温保存,活菌制剂(如益生菌软膏)需冷藏;开封后1个月内用完。

2. 定期整理药箱:过期或变色结块药物及时丢弃,避免误用。

3. 记录用药反应:帮助医生快速判断过敏史或耐药性。

掌握科学用药知识,既能提升疗效,又能规避风险。对于复杂或反复发作的皮肤问题,建议及时咨询专业医生,制定个体化治疗方案。

相关文章:

文章已关闭评论!