孩子发热是每位家长都可能面临的挑战,科学护理和及时处理不仅能缓解不适,还能避免过度焦虑。本文结合权威医学指南与临床实践,系统梳理家庭护理的核心要点,帮助家长在安全和舒适之间找到平衡。

一、重新认识发热:并非疾病本身,而是身体的防御信号

发热是免疫系统对抗病原体的自然反应,体温升高可抑制病毒细菌活性,并激活白细胞活性。但许多家长因误解而陷入误区:例如认为“发烧会烧坏脑子”,或盲目追求体温数字达标。实际上,判断是否干预的关键在于孩子的舒适度,而非单纯体温数值。

需关注的核心指标:

1. 精神状态:即使体温超过39℃,若孩子能正常玩耍或安睡,可暂缓用药;若体温仅38℃但精神萎靡、拒绝进食,则需干预。

2. 伴随症状:出现抽搐、呼吸急促、持续呕吐等需立即就医。

二、家庭护理四步法:从物理降温到科学用药

(一)物理降温:以舒适为原则的温和策略

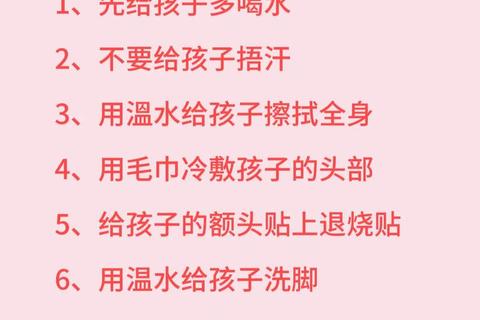

推荐方法:

禁忌操作:

(二)药物选择:两种安全退烧药的使用规范

世界卫生组织仅推荐对乙酰氨基酚(适用于≥2月龄)和布洛芬(适用于≥6月龄)作为儿童退热药:

(三)补液与营养:维持代谢平衡的关键

(四)动态监测:记录体温曲线与症状变化

建议每2-4小时测量一次体温(优先电子体温计测腋温),记录发热峰值、持续时间及用药反应。若出现以下情况需重新评估:

三、就医信号识别:何时需要专业干预

1. 紧急情况(立即就诊):

2. 择期就诊(24小时内):

四、常见误区澄清:科学替代经验

1. “低烧不用管”:体温<38.5℃但伴随头痛、肌肉酸痛时,可提前用药缓解不适。

2. “酒精擦浴降温快”:儿童皮肤薄,酒精易通过毛孔吸收导致中毒。

3. “退烧药影响免疫力”:正确剂量使用不会抑制免疫,反而减少高热消耗。

五、长效预防:减少发热发作的日常管理

总结与行动清单

1. 家庭药箱必备:电子体温计、对乙酰氨基酚滴剂、恒温冰袋;

2. 观察优先级:精神状态>体温数值;

3. 就医准备:记录发热时间线、用药记录及症状变化,便于医生快速判断。

通过科学护理与理性应对,家长完全有能力将发热转化为孩子免疫力提升的契机。记住:退烧的终极目标不是让体温表归零,而是帮助孩子平稳度过疾病期。