月经是女性健康的“晴雨表”,其周期、经量、色泽的变化往往反映着体内气血与脏腑功能的平衡状态。中医认为,月经不调并非单一疾病,而是多种病因交织的复杂症候群。本文从中医辨证分型出发,结合临床案例与居家调护要点,为不同人群提供科学指导。

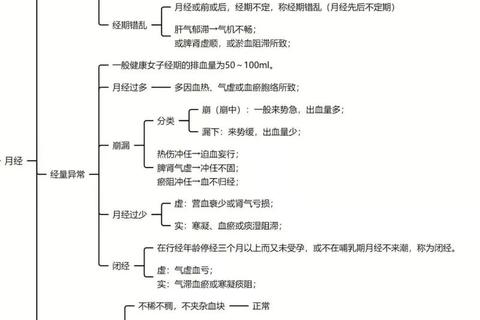

一、中医辨证分型:四类核心病机与症状辨识

中医将月经不调归为“虚实寒热”四大类,具体分型如下:

1. 虚证

2. 实证

3. 寒证

4. 热证

二、调理要点:居家调护与临床施治结合

1. 饮食调理

忌口原则:寒证忌生冷瓜果,热证忌辛辣烧烤,血瘀型避免高糖高脂。

2. 情志管理

肝郁气滞者可每日练习“疏肝导引术”:双手叉腰,缓慢深呼吸时向两侧伸展肋骨,重复10次。

3. 中药与针灸疗法

三、特殊人群注意事项

1. 青春期女性

初潮后2年内周期不规律多为生理性,但若出现以下情况需就医:

2. 育龄期女性

3. 围绝经期女性

更年期月经紊乱需与器质性疾病鉴别,如反复不规则出血应排查子宫内膜癌。

4. 孕妇与产后女性

孕期停经属正常,但若妊娠早期异常出血需排除先兆流产;产后月经恢复后持续淋漓不尽者,可饮黑木耳红枣汤辅助止血。

四、预警信号与就医指南

何时需立即就医?

检查建议:

五、长期管理:建立月经健康档案

建议女性记录以下指标:

1. 周期长度(从月经第一天至下次月经第一天);

2. 经量评估(使用月经杯或记录卫生巾更换频率);

3. 伴随症状(如痛经程度、情绪波动)。

通过持续观察,可帮助医生更精准判断病因。例如,周期缩短伴经量增多可能提示子宫肌瘤,而经期延长伴褐色分泌物需警惕黄体功能不足。

月经不调的中医调治强调“三分治,七分养”。患者可通过饮食、情志、运动等多维度干预改善体质,但需注意:自我调理1个月无效或症状加重时,务必寻求专业中医师辨证施治。临床数据显示,早期规范治疗可使75%的功能性月经紊乱在3个月内恢复规律。