新生儿吐奶是许多家庭面临的共同挑战。一位母亲曾这样她的经历:“每次喂完奶,宝宝就像打开了小喷泉,衣服、床单全遭殃,看着他吐得小脸通红,我既心疼又手足无措。”这种场景在0-6个月的婴儿中极为常见,约50%的婴儿每天至少出现一次吐奶现象。理解这种现象背后的机理并掌握科学应对方法,能帮助新手父母从容应对这一特殊阶段的育儿挑战。

一、解析吐奶机制:生理特点与异常信号

婴儿的胃部呈水平位,容量仅相当于小玻璃弹珠大小(出生时约7-13ml),贲门括约肌松弛如同未拧紧的瓶盖。这种特殊构造使奶液容易在体位改变、腹部受压时发生反流。典型溢奶表现为嘴角缓慢流出未消化的奶液,通常发生在喂奶后20分钟内,婴儿无痛苦表情。

需警惕的病理征兆包括:

特殊案例中,早产儿因食管下端括约肌压力较足月儿低30%,胃食管反流发生率高达85%。对于这类高危群体,建议采用胃食管反流专用体位垫,将床头抬高15-30度。

二、应急处理四步法:科学应对突发状况

1. 体位管理:立即将婴儿置于右侧卧位,利用重力作用减少反流。用裹着纱布的手指清理口腔残留物,保持呼吸道通畅。

2. 拍背技巧:空心掌由下至上快速叩击肩胛骨区域,节奏控制在每分钟120-150次,持续1-2分钟。

3. 观察期管理:吐奶后30分钟内避免喂水喂食,待婴儿出现觅食反射后再尝试少量喂养(建议首次喂养量为常规量的1/3)。

4. 异常识别:若出现唇周发绀、呼吸急促,立即采用海姆立克婴儿急救法:将婴儿俯卧在前臂,头部低于躯干,快速冲击肩胛区5次。

三、预防策略体系:从喂养到护理的全周期管理

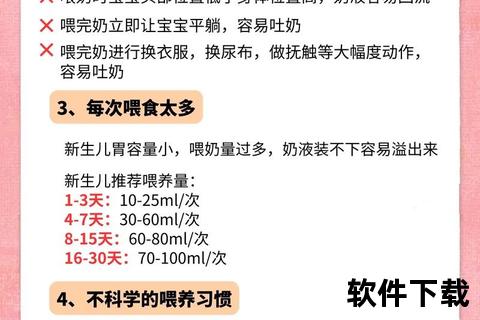

喂养优化方案:

环境调控要点:

发育跟踪指标:

建立喂养记录表,监测每日吐奶次数、性状及体重变化。正常发育婴儿每周应增重150-200克,若连续两周增重不足100克需就医评估。

四、特殊情况的进阶处理

对于确诊胃食管反流病的婴儿,可采用增稠喂养法:在每60ml奶液中添加1g大米淀粉,使食物黏度达到3000-10000mPa·s。药物治疗需严格遵医嘱,常用方案包括:

值得关注的是,母乳喂养婴儿的胃排空速度较配方奶快30%,这解释了为何母乳喂养儿吐奶发生率相对较低。对于顽固性吐奶,可尝试将哺乳间隔缩短至1.5-2小时,单次哺乳量减少20%。

当养育过程中遇到吐奶问题时,记住这句儿科医生的忠告:“吐奶是婴儿学习进食的必经之路,我们既要保持警惕识别危险信号,也要给予成长足够的耐心。”通过科学认知和系统干预,绝大多数吐奶现象会在添加辅食后自然缓解。建立规律的喂养节奏,创造安静的进食环境,新手父母完全有能力将这段“喷泉期”转化为亲子互动的特殊时光。