儿童用药安全是每个家庭不可忽视的重要课题。由于儿童处于快速生长发育阶段,其器官功能、代谢能力与成人存在显著差异,用药剂量不当可能导致严重不良反应甚至长期健康隐患。数据显示,我国约57%的儿童用药说明书未明确标注剂量标准,导致“剂量靠猜、分药靠掰”的现象普遍存在。本文从科学原理到实践策略,系统解析儿童用药的核心要点。

一、剂量精准性:从经验估算到科学计算

儿童用药剂量需综合考虑体重、体表面积、年龄及生理特征,当前临床常用四种计算方法:

1. 体重计算法

基本公式:剂量(mg)= 每公斤体重剂量 × 实际体重(kg)

适用场景:适用于大多数药物,尤其抗生素和解热镇痛药。例如,布洛芬推荐剂量为5-10mg/kg/次,10kg儿童单次剂量为50-100mg。需注意,营养不良儿童需根据程度减少15%-40%的剂量。

2. 体表面积法

计算公式:

优势:更符合药物代谢动力学规律,尤其适用于化疗药物和激素类药物。

3. 年龄折算法

简易公式:

局限:仅作应急参考,误差率可达30%。

4. 模型引导法

通过药代动力学模型(如PBPK、PopPK)预测剂量,结合人工智能技术优化。例如,ChatGPT-4o在儿科剂量计算中准确率达100%,显著高于传统经验判断。

二、安全用药策略:规避六大风险场景

1. 选药原则

2. 给药途径优化

3. 特殊人群用药

4. 不良反应监测

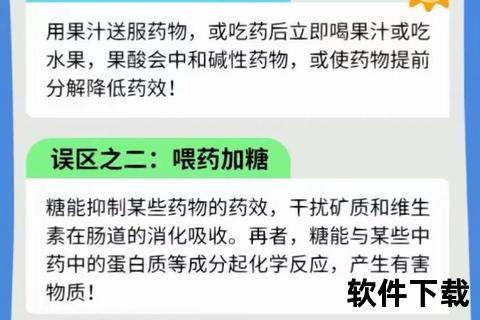

三、常见误区与科学应对

1. 退热药滥用

2. 中成药风险

3. 抗生素误区

四、家庭用药行动指南

1. 必备药品清单

2. 用药安全操作

3. 智能辅助工具

儿童用药安全需要家庭、医疗机构和技术创新的共同守护。家长需建立“四查”习惯:查适应症、查剂量、查相互作用、查有效期;遇到复杂情况时,可通过互联网医院平台进行用药咨询。记住,精准剂量是疗效的基础,科学认知是安全的屏障。