鼻咽癌的预后与多种因素密切相关,从疾病分期到治疗策略的每一步都可能改写患者的生存轨迹。对于一位刚确诊的患者而言,最迫切的问题往往是“我还能活多久”——这个问题的答案并非简单的数字,而是由肿瘤的生物学特性、医疗技术的进步以及患者自身状态共同编织的生存图谱。理解这些影响因素,能帮助患者把握治疗主动权,在抗癌之路上作出更明智的选择。

一、决定生存期的核心要素

1. 疾病分期的关键作用

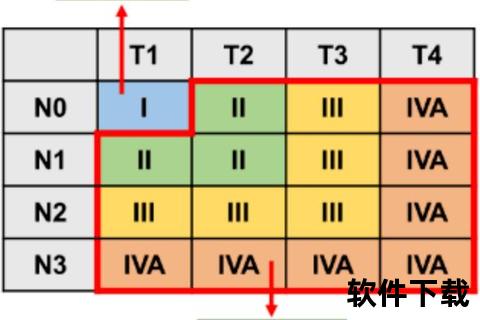

鼻咽癌的五年生存率呈阶梯式变化:早期(Ⅰ-Ⅱ期)可达90%以上,中期(Ⅲ期)约80%,晚期(Ⅳ期)则降至50%左右。这种差异源于肿瘤侵袭程度——早期病变局限在鼻咽黏膜层,而晚期已侵犯颅底骨质或发生远处转移。2025年启用的第九版AJCC分期系统进一步细化淋巴结转移标准,使分期判断更精准,直接影响治疗方案选择。

2. 治疗策略的革新力量

传统放疗范围基于化疗前肿瘤体积,导致耳聋、口干等后遗症发生率高达60%。中山大学马骏院士团队的突破性研究证实:仅照射化疗后缩小的肿瘤区域,在保持91.5%三年无复发生存率的将严重口腔黏膜炎降低40%,中耳炎减少50%。对于复发患者,德国Schroeder教授首创的神经内镜手术可实现70%的五年生存率,且创伤更小。

3. 生物标志物的预警价值

EB病毒DNA载量是独立预后指标:治疗前≥1500拷贝/mL提示生存率下降,治疗后持续阳性者复发风险增加3倍。香港大学最新研究显示,扩散加权成像(DWI)中ADC值变化≥34.2%可预测5年无病生存,准确率比传统评估标准提高50%。

二、生存质量的双重守护

1. 精准医疗的个体化选择

• 质子治疗:相较于普通放疗,将腮腺受照剂量降低50%,显著改善口干症状

• 靶向药物:EGFR过表达患者使用西妥昔单抗,可使远处转移风险降低30%

• 动态监测体系:推荐治疗后每3个月检测EBV-DNA,配合MRI复查,早于临床症状6个月发现复发迹象

2. 康复管理的科学路径

饮食调节:

功能锻炼:

三、突破生存瓶颈的新希望

1. 免疫治疗的破局之势

PD-1抑制剂联合化疗使晚期患者客观缓解率提升至95%,两年生存率突破65%。目前针对EB病毒抗原的T细胞疗法已进入Ⅲ期临床试验,初步数据显示可使复发风险降低40%。

2. 人工智能的预测革命

基于10万例鼻咽癌数据构建的AI模型,通过分析治疗前CT影像特征,可提前12个月预测局部复发,准确率达89%。该技术已在国内三甲医院试点应用。

四、患者行动指南

1. 症状:单侧涕血持续3天、无痛性颈部肿块、耳鸣伴闷塞感应48小时内就诊

2. 治疗黄金期:确诊后14天内启动治疗,每延迟1周生存率下降2%

3. 营养储备标准:放疗期间每日蛋白质摄入≥1.5g/kg体重,维持血清白蛋白≥35g/L

(完整生存率数据与个性化治疗方案请咨询肿瘤专科医生)

在这场与癌细胞的博弈中,生存期不再是冰冷的统计数据,而是医患共同绘制的生命曲线。从马骏院士的“精准照射”到Schroeder教授的“毫米级切除”,现代医学正将鼻咽癌推向慢性病管理范畴。记住,70%的复发发生在治疗后18个月内,但规范的随访可提前捕捉90%的复发信号——生存的长度与质量,始终握在科学防治的手中。