月经是女性生殖健康的晴雨表,其周期波动不仅反映生理状态,更是身体发出的健康信号。当周期频繁提前超过7天时,约60%的女性会感到焦虑却无从判断原因。这种现象背后可能隐藏着从生活习惯到器官病变的多重因素,需要系统性认知和科学应对。

一、内分泌失调:激素失衡的直接警报

作为调节月经周期的核心系统,下丘脑-垂体-卵巢轴的任何异常都会引发连锁反应。临床数据显示,38%的月经提前案例与甲状腺功能异常相关,而黄体功能不足则会导致黄体期缩短,使月经提前3-5天。典型症状包括周期缩短至21天以内、经血颜色变淡且质地稀薄,常伴随失眠、情绪波动等全身性症状。

诊断时需进行性激素六项检测,重点关注促卵泡生成素(FSH)与促黄体生成素(LH)比值。当FSH>10IU/L时提示卵巢储备下降,而泌乳素(PRL)超过25ng/ml则可能引发排卵障碍。治疗方面,短期可采用黄体酮补充疗法,长期则需结合生活方式调整,如通过冥想降低皮质醇水平、补充ω-3脂肪酸平衡激素分泌。

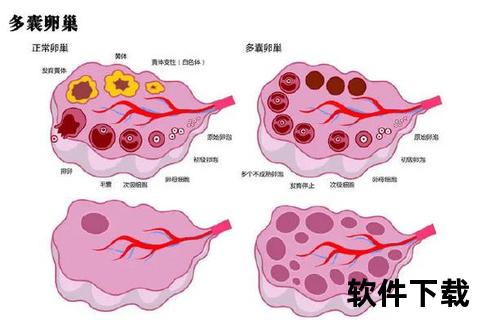

二、卵巢功能衰退:生育力的隐形危机

卵巢作为激素分泌的核心器官,其早衰会使月经周期缩短至20天左右。研究显示,40岁以下女性中有2%存在卵巢早衰,表现为经量减少50%以上、潮热盗汗等症状。超声检查可见窦卵泡数<5个,AMH值低于1.1ng/ml是重要诊断指标。

特殊群体需特别注意:35岁以上女性连续3个月周期缩短至23天以内,可能预示生育力下降;青少年月经初潮后2年内周期波动属正常,但持续提前需排查Turner综合征等染色体异常。

三、炎症与器质病变:不可忽视的红色警报

妇科炎症导致月经提前占比达22%,其中子宫内膜炎患者中73%出现周期紊乱。区别于功能性问题,这类病变常伴随褐色分泌物、同房后出血等警示信号。宫腔镜检查发现,直径>1cm的子宫内膜息肉会干扰内膜正常脱落节律。

建议出现以下情况立即就医:经期延长超过10天、经血有腐臭味、非经期出血。治疗需双管齐下,如盆腔炎采用左氧氟沙星联合甲硝唑14天疗法,配合低频脉冲电刺激改善局部循环。

四、生活方式扰动:现代社会的无声杀手

昼夜节律紊乱可使褪黑素分泌减少40%,直接导致FSH异常升高。跟踪研究显示,连续熬夜3天使月经提前风险增加3倍,而BMI<18.5的女性出现周期紊乱概率是正常体重者的2.8倍。

制定个性化改善方案:

1. 运动管理:黄体期选择瑜伽、游泳等低强度运动,卵泡期可进行HIIT训练,强度控制在最大心率60-70%

2. 饮食调节:经前期增加南瓜籽(富含锌)、亚麻籽(植物雌激素),避免经期食用生冷食物

3. 压力缓冲:建立"压力释放日",通过正念呼吸训练使唾液皮质醇水平降低27%

五、药物及医源性因素:被低估的影响源

口服紧急避孕药后月经提前发生率高达45%,而宫内节育器(尤其含铜型)使用初期,60%女性出现周期改变。需特别注意抗抑郁药(如SSRI类)会干扰5-羟色胺代谢,导致20%使用者周期缩短。

建议用药人群:

健康管理行动指南

当月经提前合并以下情况需24小时内就诊:剧烈腹痛伴呕吐、单次出血超80ml(湿透卫生巾>16片/日)、意识模糊等失血性休克前兆。居家可采取侧卧位缓解疼痛,饮用温盐水(每公斤体重5ml)维持血容量。

预防策略应分阶段实施:

通过认知身体信号、建立预防性健康管理,85%的月经周期异常可在早期得到有效控制。记住,规律作息如同给内分泌系统校准时钟,而定期妇科检查则是守护生殖健康的最佳防线。