HPV(人瘤病毒)是威胁全球女性健康的“隐形杀手”,但它并非女性的“专利”,男性同样可能感染并引发相关疾病。许多人误以为感染HPV意味着生活不检点,实则这种病毒在人群中普遍存在——约80%的性活跃人群一生中至少感染过一次HPV。本文将系统解析这种病毒的致病机制、传播规律与科学防控策略,帮助公众建立理性认知。

一、HPV病毒的科学解析

1. 病毒特性与分类

HPV属于瘤病毒科,由环状双链DNA和衣壳蛋白构成,目前已发现200多种亚型。根据致癌风险可分为:

值得注意的是,HPV16/18型导致全球70%的宫颈癌,在中国占比更高达84.5%。病毒通过入侵皮肤黏膜的基底层细胞完成复制,若未被免疫系统清除,高危型HPV的致癌基因(E6/E7)会干扰细胞周期调控,导致癌变。

2. 感染进程的四个阶段

① 潜伏感染:无临床症状,病毒载量低;

② 亚临床感染:细胞学检查可见异常;

③ 癌前病变(CIN1-3级):组织病理学改变;

④ 浸润癌:突破基底膜向周围扩散。

从感染到癌变通常需10-20年,这为早期干预提供了时间窗口。

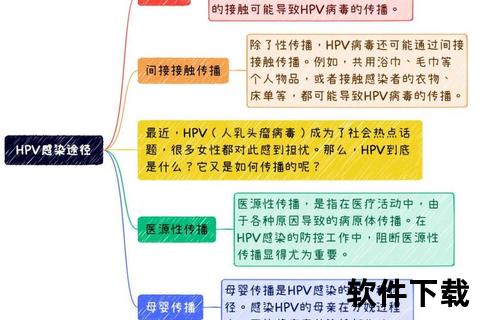

二、传播途径与高危因素

1. 主要传播方式

包括交、及,安全套可降低60%风险但无法完全阻断。

分娩时经产道感染,可能引发婴幼儿喉瘤。

通过共用浴巾、坐便器等接触感染,但概率极低。

2. 易感人群特征

三、症状识别与临床管理

1. 典型临床表现

外生殖器疣体(菜花状赘生物)、寻常疣、扁平疣。

早期无症状,进展后出现异常出血、排液、疼痛。

2. 诊断技术矩阵

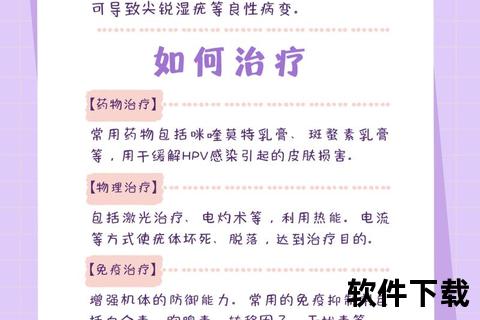

3. 治疗策略分层

四、三级预防体系构建

1. 一级预防(病因阻断)

二价疫苗(防16/18型)、四价(+6/11型)、九价(覆盖7种高危型)分别预防70%、90%宫颈癌。9-14岁接种2剂,15岁以上需3剂。

推迟初次性行为年龄、固定性伴侣、正确使用安全套。

2. 二级预防(早诊早治)

25岁以上女性每3年做HPV检测,30岁以上联合TCT检查。

孕妇需在孕早期进行HPV筛查,持续感染者建议剖宫产。

3. 三级预防(癌后康复)

建立患者支持社群,提供心理疏导与营养指导,监测复发。

五、认知误区澄清

1. “感染HPV=私生活混乱”

病毒可通过非性途径传播,单一性伴侣也可能感染。

2. “男性无需关注HPV”

男性感染可能引发癌、口咽癌,且成为隐性传染源。

3. “疫苗致癌”

全球已接种超3亿剂,WHO确认其安全性。

主动防御,终结恐慌

2025年国产九价疫苗有望上市,将大幅提升可及性。建议公众:①根据年龄选择疫苗;②性活跃期坚持筛查;③感染者避免过度焦虑,90%的感染可通过免疫调节清除。记住:HPV感染不等同于癌症判决书,科学防控能将其危害降至最低。