淋巴细胞百分比是血常规检查中一项重要指标,它的异常可能提示身体正在经历某种变化。当体检报告显示这一数值超出正常范围时,有人会因网络上的片面信息陷入恐慌,也有人因不了解其意义而延误病情。实际上,这个指标背后隐藏着身体发出的复杂信号——可能是免疫系统对抗病毒的自然反应,也可能是某些重大疾病的早期征兆。理解这些信号背后的含义,能帮助我们更从容地守护健康。

一、科学解析:免疫系统的"晴雨表"

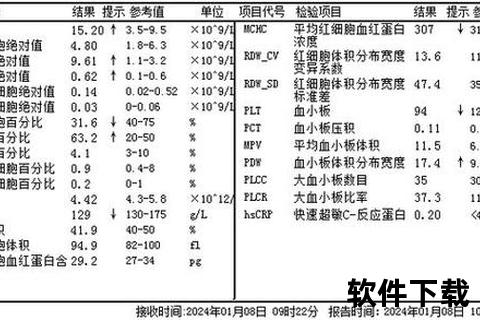

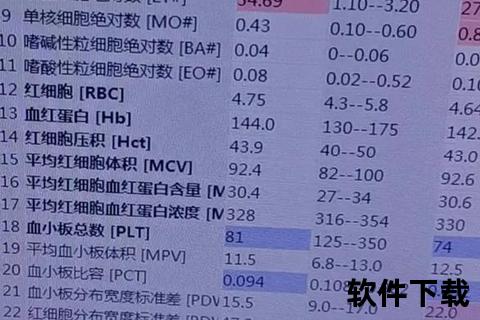

淋巴细胞是人体重要的免疫细胞,占白细胞总数的20%-40%。当这个比例超过40%,医学上定义为淋巴细胞百分比偏高。值得注意的是,儿童因免疫系统发育特点,正常值可达60%,属于生理性偏高。该指标反映的是各类白细胞的比例关系,需结合绝对值进行判断:若同时伴随白细胞总数降低,可能是中性粒细胞减少导致的相对升高;若总数同步升高,则提示绝对数量异常。

实验室检查需观察淋巴细胞形态变化,病毒感染常伴随"反应性淋巴细胞"出现,而白血病细胞则呈现幼稚形态。临床上常通过外周血涂片、穿刺、流式细胞术等手段鉴别病因。

二、原因剖析:从普通感冒到血液肿瘤

1. 病毒感染(占比约60%)

呼吸道病毒(流感、腺病毒)、疱疹病毒(EB病毒、水痘)、肝炎病毒等感染时,淋巴细胞会增殖对抗病原体。这类升高通常伴随发热、咽痛等症状,数值多在50%以下,感染控制后1-2周恢复正常。

2. 血液系统疾病(约占15%)

急性淋巴细胞白血病患者的淋巴细胞比例可超过80%,且出现原始幼稚细胞。慢性淋巴细胞白血病则表现为成熟淋巴细胞持续升高,常见于中老年人。淋巴瘤患者可能出现局部淋巴结肿大伴周期性发热。

3. 特殊生理状态

剧烈运动、情绪应激、女性月经周期等可引发一过性升高,幅度通常不超过10%。孕妇因免疫耐受调整,可能出现轻度升高,但超过55%需警惕妊娠并发症。

4. 其他病理因素

结核病、等特殊感染,器官移植排斥反应,以及系统性红斑狼疮等自身免疫疾病都可能引发异常升高。长期接触苯类化学物质或放射线暴露者需特别注意。

三、症状识别与诊断路径

典型症状组合提示不同病因:

诊断流程分为三步:

1. 初筛检查:复查血常规+外周血涂片(排除检验误差)

2. 病因排查:EB病毒抗体、结核菌素试验、胸腹部CT

3. 深度检查:穿刺(白血病筛查)、淋巴结活检(淋巴瘤确诊)

四、分级处理与个性化干预

轻度升高(40-50%)

无症状者建议:

中度升高(50-70%)

伴发热者处理:

重度升高(>70%)

立即进行:

治疗选择:化疗(CHOP方案)、靶向治疗(利妥昔单抗)、造血干细胞移植

五、预防策略与特殊人群管理

三级预防体系:

特殊人群注意事项:

当体检报告出现异常箭头时,既不必草木皆兵,也不能掉以轻心。建议建立个人健康档案,连续记录3次检查数据变化趋势。对于持续6个月以上的轻度升高,新型检测技术如液体活检可早期发现克隆性增殖迹象。记住,医疗AI辅助诊断虽能提供参考,但医生的综合判断才是金标准。保持理性认知、遵循科学诊疗,方能将健康主动权真正掌握在自己手中。