抗生素和消炎药是家庭药箱中的常备药物,但两者的混淆使用可能带来严重后果。据统计,我国每年因抗生素滥用导致的耳聋儿童超过30万,而约75%的家庭错误地将抗生素等同于“万能消炎药”。如何正确区分、合理使用这两类药物,已成为关乎全民健康的重要课题。

一、抗生素与消炎药的本质差异

1. 抗生素:精准打击细菌的“特种兵”

抗生素通过抑制细菌细胞壁合成(如青霉素)、干扰蛋白质生成(如红霉素)或破坏DNA复制(如喹诺酮类)等方式杀灭细菌。其核心功能是治疗细菌性感染,例如肺炎链球菌引起的肺炎、大肠杆菌导致的尿路感染等。

2. 消炎药:缓解症状的“消防员”

消炎药直接作用于炎症反应本身,分为两类:

关键区分点:抗生素针对细菌感染,消炎药仅缓解症状。病毒性感冒服用抗生素无效,而细菌感染仅用消炎药可能延误治疗。

二、常见药物类型与使用场景

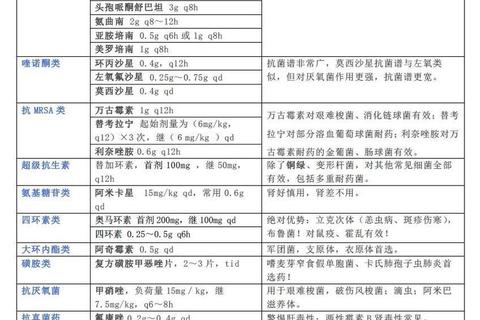

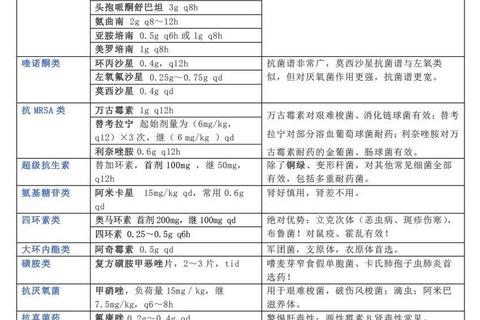

(一)抗生素的八大“家族”

1. β-内酰胺类(青霉素、头孢菌素):治疗呼吸道、皮肤感染;

2. 大环内酯类(阿奇霉素):支原体肺炎首选;

3. 氨基糖苷类(庆大霉素):对革兰氏阴性菌有效,但儿童慎用(耳肾毒性);

4. 喹诺酮类(左氧氟沙星):18岁以下禁用(影响软骨发育);

5. 四环素类:孕妇和8岁以下儿童禁用(牙齿着色);

6. 磺胺类:易过敏,需配合大量饮水;

7. 碳青霉烯类(亚胺培南):多重耐药菌的“最后防线”;

8. 糖肽类(万古霉素):耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)克星。

(二)消炎药的适用边界

三、五大使用原则与常见误区

黄金法则

1. 明确诊断:细菌感染需通过血常规(白细胞升高)、C反应蛋白(CRP)或病原学检测确认;

2. 精准选药:窄谱优于广谱,低级别优于高级别(如青霉素优先于头孢三代);

3. 足量足疗程:成人尿路感染需连续服药7天,自行停药易复发;

4. 特殊人群调整:

5. 监测不良反应:服用磺胺类后出现皮疹需立即停药。

十大认知误区

四、特殊人群用药指南

1. 儿童:

2. 孕妇:

3. 哺乳期:

五、家庭健康行动方案

1. 症状识别与处理

2. 就医时机判断

3. 药箱管理建议

全球每年约70万人死于抗生素耐药,而合理用药可使耐药率降低50%。从今天起,做到“三不原则”:不自行购买、不随意停药、不盲目联合用药。健康不仅需要科学认知,更需要每个人的理性行动。