在当代社会,女性对避孕方式的选择已不再局限于“有效性”,更关注其健康风险与生活质量的平衡。一位30岁的职场女性曾向医生倾诉:“每次服用避孕药后,胀痛和情绪波动让我难以专注工作,但又不愿因意外怀孕打乱人生规划。”这类真实困境折射出科学避孕与健康管理深度融合的必要性。本文将深入解析低副作用避孕药的作用机制、适用场景及健康管理策略,帮助女性在避孕与健康间找到最优解。

一、低副作用避孕药的核心机制与类型

避孕药通过模拟人体激素水平,以三重机制实现避孕:抑制卵巢排卵(阻断卵子释放)、改变宫颈黏液性质(阻止穿透)、调整子宫内膜状态(阻碍受精卵着床)。当前主流低副作用避孕药可分为两类:

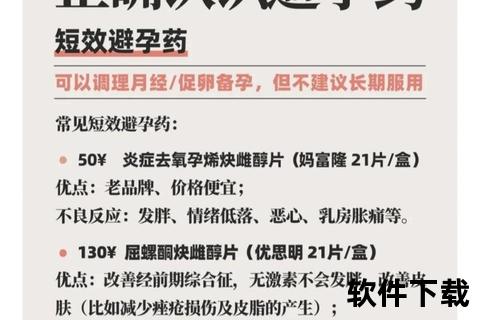

1. 第四代短效避孕药

2. 新型长效避孕系统

二、副作用控制的关键:科学用药与个体化选择

(一)常见副作用分级管理

包括点滴出血(持续≤3个月)、胀痛、情绪波动,可通过调整服药时间(如睡前服用)或补充维生素B6缓解

持续性头痛、视力模糊、胸痛提示血栓风险,应立即停药就医

(二)禁忌人群筛查

7类人群需避免激素避孕:

1. 未控制的高血压或血栓病史

2. 35岁以上吸烟者(血栓风险增加3倍)

3. 乳腺癌或肝癌患者

4. 偏头痛伴视觉先兆者

5. 糖尿病并发症期

6. 产后6周内哺乳期女性(影响乳汁质量)

7. 未确诊的异常子宫出血

三、健康管理策略:从用药到生活方式

(一)用药规范

(二)监测体系

建议建立个人健康档案,每6个月监测:

1. 血压、BMI指数

2. 肝功能(AST/ALT)

3. 凝血功能(D-二聚体)

4. 乳腺超声

(三)协同干预

四、特殊人群的精准避孕方案

1. 产后哺乳期

优先选择含单纯孕激素的迷你避孕丸(如Cerazette),不影响乳汁分泌

2. 围绝经期女性

40岁以上建议改用含天然雌激素的贴剂(如伊尔贴片),降低心血管负担

3. 多囊卵巢综合征患者

屈螺酮类避孕药可同步调节雄激素水平,改善痤疮和多毛

五、破除认知误区:数据驱动的真相

1. 致癌风险:大规模队列研究证实,规范使用短效避孕药5年以上可使卵巢癌风险降低67%

2. 生育影响:停药后次月即可妊娠,胎儿畸形率与自然妊娠无统计学差异

3. 代谢问题:第四代药物对体重影响≤1.5kg,可通过低GI饮食调控

六、行动指南:三步决策法

1. 评估需求:根据避孕需求频率(长期/短期)、健康基线(BMI、基础疾病)建立优先级

2. 医疗咨询:携带既往体检报告与医生共同制定方案(如血栓高风险者推荐非雌激素类)

3. 动态调整:每6-12个月评估方案适应性,利用数字化工具(如避孕管理APP)跟踪身体反应

在避孕与健康的平衡木上,科学认知是女性掌握主动权的基石。当一位25岁女性在医生指导下将避孕药从第三代更换为第四代后,她的反馈颇具代表性:“水肿和焦虑消失了,月经周期反而比自然状态更规律。”这印证了精准医学时代下,避孕已从被动防护升级为主动健康管理工具。最终选择权始终在女性手中——在充分知情的基础上,让科技为生命规划护航。