红眼病(急性结膜炎)是眼科常见疾病,其传染性强、症状明显,患者常因用药不当或延误治疗导致病情加重。本文结合临床实践与最新研究,系统解析红眼病的科学用药原则、安全使用要点及特殊人群注意事项,帮助公众实现精准防治。

一、红眼病的核心认知:症状、病因与诊断

1. 症状表现与分类

红眼病以眼红、异物感、分泌物增多为主要特征,根据病因可分为三种类型:

细菌性结膜炎:黄色脓性分泌物,眼睑粘连,结膜充血明显,晨起睁眼困难。

病毒性结膜炎:水样分泌物,常伴感冒症状,传播性强,易引发家庭聚集感染。

过敏性结膜炎:眼痒剧烈,流泪,与环境过敏原(如尘螨、花粉)相关,无传染性。

特殊人群差异:

儿童:揉眼频繁,可能伴随发热,病毒性感染占比较高。

孕妇:免疫力下降,需警惕药物对胎儿影响,避免自行用药。

2. 病因与传播途径

感染源:细菌(如金黄色葡萄球菌)、病毒(如腺病毒)、过敏原。

传播方式:接触患者分泌物、污染物品(毛巾、门把手)、飞沫(咳嗽、打喷嚏)。

3. 诊断要点

自查提示:单眼或双眼突发红肿,分泌物增多,伴畏光、流泪。

就医指征:症状持续48小时未缓解、视力模糊、剧烈疼痛或合并发热。

二、科学用药:精准选药与规范操作

1. 药物分类与适用场景

| 类型 | 代表药物 | 作用机制 | 适用人群 |

|||--|--|

| 抗生素类 | 氯霉素、妥布霉素滴眼液 | 杀灭细菌 | 细菌性结膜炎 |

| 抗病毒类 | 阿昔洛韦、更昔洛韦滴眼液 | 抑制病毒复制 | 病毒性结膜炎 |

| 抗过敏类 | 奥洛他定、氯雷他定口服片 | 阻断组胺释放 | 过敏性结膜炎 |

| 激素类(慎用) | 氟米龙滴眼液 | 快速消炎 | 严重炎症(医生指导)|

注意:激素类药物需严格遵医嘱,长期使用可能诱发青光眼。

2. 用药规范与操作技巧

清洁准备:用药前用生理盐水或无菌棉签清洁眼周分泌物。

滴药方法:头部后仰,下拉下眼睑,药瓶距眼1-2厘米滴入结膜囊,避免触碰眼球。

用药频率:抗生素眼药水每日4-6次,抗病物每2小时1次(急性期)。

禁忌与误区:

避免混合使用多种眼药水,间隔至少5分钟。

病毒性结膜炎无需使用抗生素,滥用可能加重病情。

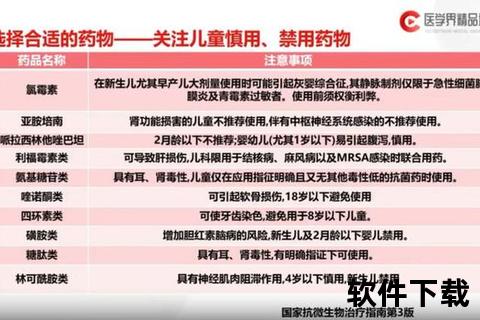

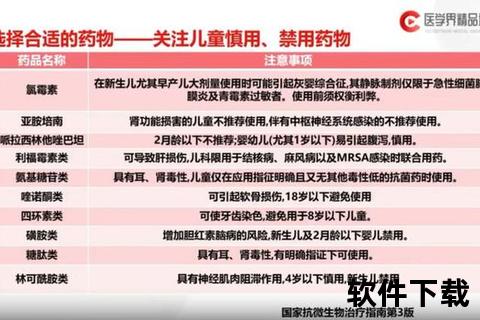

三、特殊人群用药安全指南

1. 儿童患者

优先选择:妥布霉素滴眼液(安全性较高),避免喹诺酮类(影响软骨发育)。

操作要点:安抚情绪,滴药后按压泪囊区2分钟防止全身吸收。

2. 孕妇与哺乳期女性

安全药物:红霉素眼膏(B类妊娠药物)、人工泪液(缓解干痒)。

禁用药物:氟喹诺酮类、四环素类(致畸风险)。

3. 过敏体质者

预防用药:季节性过敏前2周使用奥洛他定滴眼液。

联合治疗:口服抗组胺药(如西替利嗪)配合冷敷缓解症状。

四、居家护理与预防策略

1. 急性期护理

冷敷:减轻充血和疼痛,每日3-4次,每次10分钟。

隔离措施:单独使用毛巾、枕套,煮沸消毒防止家庭传播。

2. 预防关键点

个人卫生:勤洗手,避免揉眼,隐形眼镜佩戴者加强清洁。

环境管理:定期除螨,空调滤网每月清洗,减少过敏原。

3. 饮食与生活习惯

推荐食物:富含维生素A(胡萝卜、菠菜)、Omega-3(深海鱼)促进修复。

禁忌:辛辣食物、烟酒可能加重炎症。

五、何时必须就医?

出现以下情况需立即就诊:

1. 视力下降或视物模糊。

2. 角膜出现白色斑点(提示溃疡)。

3. 眼痛加剧伴头痛、恶心(警惕青光眼)。

红眼病的治疗需“对症、及时、规范”,错误用药可能延误病情或引发并发症。公众应掌握基础鉴别知识,在医生指导下合理用药,同时强化预防意识,切断传播链。健康用眼习惯与科学护理结合,是抵御红眼病的关键防线。

(本文参考临床指南与多中心研究,内容更新至2025年3月)

参考文献:

相关文章:

文章已关闭评论!