眼睛是感知世界的窗口,但现代人频繁使用电子设备、长期暴露于空调环境等因素,让干涩、发痒、充血等眼部问题成为常态。面对这些症状,许多人会自行购买眼药水缓解不适,其中萘敏维滴眼液因见效快、价格低廉而备受青睐。关于它的实际功效——尤其是是否具有“消炎”作用,公众仍存在诸多困惑。本文将从成分、作用机制与适应症出发,结合临床研究证据,解答核心疑问。

一、萘敏维滴眼液的成分与核心功能

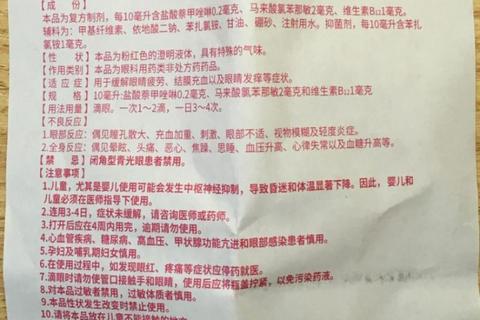

萘敏维滴眼液属于复方制剂,主要包含三类活性成分:

1. 盐酸萘甲唑林(0.02mg/ml)

作为拟肾上腺素药物,通过收缩眼部血管,快速减轻因过敏或炎症导致的结膜充血,改善“红血丝”症状。

2. 马来酸氯苯那敏(0.2mg/ml)

第一代抗组胺药,可阻断组胺与H1受体结合,减轻眼部瘙痒、流泪等过敏反应。

3. 维生素B12(0.1mg/ml)

参与神经髓鞘合成,对缓解视疲劳、维持角膜神经功能有一定辅助作用。

从药理机制看,该药的核心功能是 缓解过敏反应与血管扩张引起的症状,而非直接杀灭病原体。它更适用于 过敏性结膜炎 或 用眼过度引发的充血,而非细菌或病毒感染导致的炎症。

二、消炎功效的科学解析:适用场景与局限

1. 抗炎≠抗感染:明确“消炎”的定义

萘敏维滴眼液的“消炎”作用主要体现在 抑制过敏反应与减轻血管渗出,适用于花粉症、尘螨过敏等非感染性炎症。若误用于细菌性结膜炎,可能延误治疗甚至加重感染。

2. 临床研究证据

三、适应症与正确使用指南

1. 明确适用症状

2. 禁忌症与高风险人群

3. 正确使用步骤

四、常见误区与风险提示

1. 长期依赖导致“反跳性充血”

连续使用超过7天可能引发血管扩张反弹,加重红眼症状。

2. 混淆症状延误治疗

若出现视力下降、剧烈疼痛或脓性分泌物,需立即停用并就医,提示可能存在感染或青光眼。

3. 与其他药物的相互作用

避免与单胺氧化酶抑制剂(如抗抑郁药)联用,可能诱发高血压危象。

五、特殊人群的替代方案

1. 儿童:2岁以下禁用,2-12岁需医生评估,可选择不含血管收缩剂的抗过敏滴眼液。

2. 孕妇:优先使用人工泪液,严重过敏时在医生指导下短期使用。

3. 干眼症患者:联合使用玻璃酸钠滴眼液,减少刺激性成分对泪膜的破坏。

六、日常护眼建议

1. 减少诱发因素:控制电子设备使用时间,佩戴防蓝光眼镜;过敏季节关闭门窗,使用空气净化器。

2. 科学缓解疲劳:每用眼20分钟远眺6米外20秒,热敷促进睑板腺分泌。

3. 及时就医信号:症状持续3天未缓解、视力模糊或眼痛加剧,需专业诊断排除角膜炎、葡萄膜炎等严重疾病。

萘敏维滴眼液是缓解过敏与疲劳的有效工具,但绝非“万能消炎药”。理解其作用边界,结合症状科学使用,才能避免误用风险。当眼部不适持续或复杂化时,及时寻求专业医疗帮助,才是守护眼健康的核心原则。