月经是女性生殖健康的“晴雨表”,但高达80%的女性在一生中会经历不同程度的月经紊乱。当医生为月经不调患者开具避孕药时,不少人的第一反应是困惑甚至抗拒:“避孕药不是用来避孕的吗?激素会不会伤身体?”这种认知偏差背后,是公众对药物作用机制和适应症的不了解。

一、解密避孕药的调经机制

正常月经周期的建立依赖于雌激素与孕激素的精密配合:雌激素促进子宫内膜增厚,排卵后孕激素则负责转化内膜,二者撤退引发内膜脱落形成月经。当精神压力、代谢异常等因素打乱排卵节奏时,身体会陷入“雌激素长期主导”的状态,导致内膜异常增生和突破性出血,形成无排卵性月经失调。

避孕药中的雌孕激素组合能模拟生理性激素波动:

1. 抑制异常排卵:通过负反馈调节下丘脑-垂体-卵巢轴,阻止无规律排卵

2. 重建内膜周期:提供稳定的激素支持,使内膜完成“增厚-转化-脱落”的标准流程

3. 减少出血风险:控制内膜增生程度,降低经量过多和经期延长的发生率

临床数据显示,60%-90%的月经紊乱患者在使用短效避孕药后,周期规律性显著改善。

二、科学认知避孕药的适用边界

适合人群

慎用或禁用人群

三、正确用药的五大黄金法则

1. 严格区分药物类型

2. 规范用药时间

3. 警惕“调整期反应”

4. 定期医学评估

5. 特殊场景应对指南

四、破除常见认知误区

1. “激素=发胖”

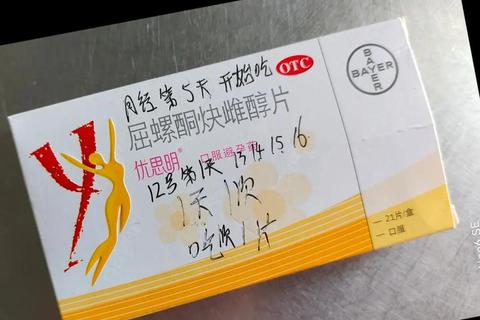

新型短效避孕药(如含屈螺酮成分)具有抗盐皮质激素效应,可减少水钠潴留。

2. “越贵效果越好”

不同配方针对不同需求:达英-35适用于高雄血症患者,优思明对体重影响较小,需遵医嘱选择。

3. “见效慢就立即换药”

内膜修复需要3-6个月周期,过早中断易导致反复出血。

五、建立个性化管理方案

对于不愿或不能使用避孕药的群体,替代方案包括:

当月经周期偏离规律轨道时,避孕药确实可以作为有效的“轨道校正器”。但每个人的生理“路况”不同,建议在妇科医生指导下完成激素水平检测(FSH、LH、AMH等)、超声检查及凝血功能评估,制定精准的个体化治疗方案。记住:科学用药的终极目标不仅是建立规律出血,更是守护生殖系统的长远健康。