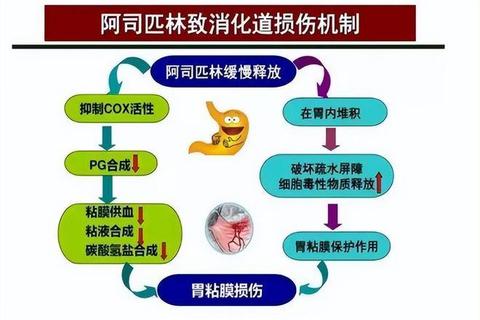

阿司匹林的消炎机制根植于其对环氧合酶(COX)的不可逆抑制。作为非选择性COX抑制剂,阿司匹林通过阻断COX-1和COX-2的活性,减少前列腺素(PGs)和血栓素(TXA2)的合成。其中,COX-1在正常组织中负责维持胃黏膜保护和血小板功能,而COX-2在炎症反应中高度表达,促进致炎性前列腺素的生成。阿司匹林通过乙酰化COX活性位点的丝氨酸残基,干扰花生四烯酸代谢,从而抑制炎症介质释放。这种双重抑制作用解释了其抗炎、镇痛和退热的综合效果。

适用症状与临床实践

阿司匹林在消炎治疗中的适用场景主要包括:

1. 风湿性疾病:如风湿性关节炎、类风湿关节炎,通过抑制炎症介质缓解关节肿胀和疼痛。

2. 轻至中度疼痛:对慢性头痛、牙痛、肌肉痛有效,但对创伤性剧痛或内脏绞痛效果有限。

3. 退热:通过调节下丘脑体温中枢,用于病毒性感冒或感染引起的发热,但需注意连续使用不超过3天。

4. 特定炎症性疾病:如川崎病、心包炎等,需在医生指导下使用。

科学用药指南

1. 剂量选择:

2. 服药时间:

3. 禁忌与风险:

特殊人群注意事项

炎症管理的替代方案

对于无法耐受阿司匹林的患者,可考虑选择性COX-2抑制剂(如塞来昔布)或局部外用NSAIDs,以降低胃肠道副作用。

总结与行动建议

阿司匹林的消炎效果源于其精准的分子机制,但需权衡疗效与风险。普通患者应避免自行调整剂量或疗程,出现黑便、呕血等警示症状时需立即就医。健康从业者需根据患者个体差异制定个性化方案,并关注最新研究进展(如抗癌潜力),以科学态度推动药物合理应用。