新生儿体重的变化是衡量其健康发育的重要指标,也是许多新手父母最关心的问题之一。从出生时的初次称重,到后续的体重波动,每一个细微变化都可能牵动家长的心。科学理解体重标准、正确监测趋势并采取合理干预,是保障新生儿健康成长的关键。

一、新生儿体重的正常范围与阶段特征

1. 出生时的体重标准

新生儿出生体重通常在2500-4000克之间,男婴略高于女婴(男婴平均3300克,女婴3200克)。低出生体重儿(<2500克)或巨大儿(>4000克)需警惕潜在健康风险,如早产、妊娠糖尿病等。

2. 生理性体重下降

出生后3-5天内,由于胎便排出、水分蒸发及摄入不足,体重可能下降5%-10%,但一般7-10天可恢复至出生体重。若下降幅度超过10%或两周未恢复,需排查喂养问题或疾病。

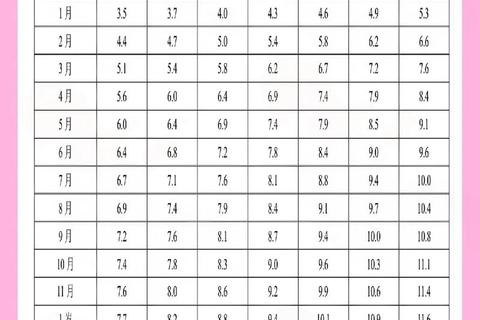

3. 阶段性增长规律

二、影响新生儿体重的关键因素

1. 母体与孕期因素

2. 喂养与代谢

3. 疾病与遗传

甲状腺功能异常、先天性代谢疾病或家族遗传可能影响体重。

三、科学监测体重的方法与误区

1. 正确测量技巧

2. 生长曲线解读

3. 常见误区

四、体重异常的处理与预防

1. 体重增长不足的干预

2. 肥胖风险的防控

3. 特殊群体注意事项

五、家长行动指南

1. 日常记录:使用生长曲线APP(如丁香妈妈)定期记录,动态观察趋势。

2. 就医时机:体重持续不增、精神萎靡、尿量减少(<6次/天)时需及时就诊。

3. 心理调适:避免与其他婴儿对比,关注个体发育节奏。

新生儿体重的科学管理需要结合医学标准与个体化观察。通过定期监测、理性解读数据并及时干预,家长不仅能护航宝宝的健康成长,也能减少不必要的焦虑。记住,每个孩子都有自己的生长节奏,耐心与科学护理才是最好的“营养剂”。