在妇科治疗领域,一种看似陌生却历史悠久的疗法——灌肠,正逐渐走入大众视野。这种通过直肠给药的方式,不仅能精准作用于盆腔病灶,还能避免传统口服药物的副作用,成为慢性炎症、术后恢复等问题的有效解决方案。

一、妇科灌肠的核心作用机制

1. 局部抗炎与修复

灌肠液中的药物(如黄柏、金银花等)通过直肠黏膜吸收后,可直接渗透至盆腔组织,抑制炎性因子释放,减轻组织水肿和疼痛。例如,慢性盆腔炎患者因长期炎症导致的粘连问题,可通过活血化瘀类中药(丹参、鸡血藤)软化纤维化组织。

2. 药物高效吸收

直肠静脉丛与盆腔血管系统紧密相连,药物在此吸收后无需经过肝脏代谢,生物利用度提升30%-50%。这种特性尤其适合抗生素(如甲硝唑)与中药复方的联合使用,既能增强杀菌效果,又减少胃肠刺激。

3. 改善微环境

灌肠液的温热效应可扩张盆腔血管,增加血流量达40%以上。这种“生物热疗”能加速代谢废物排出,为组织修复提供营养支持,特别适用于输卵管堵塞导致的不孕症辅助治疗。

二、精准治疗的四大应用场景

1. 慢性炎症控制

对反复发作的盆腔炎、附件炎,灌肠可突破抗生素耐药瓶颈。研究显示,中药红藤汤灌肠治疗3个月后,患者疼痛缓解率可达78%。

2. 术后恢复管理

妇科腹腔镜术后采用灌肠治疗,可将肠粘连发生率从12%降至5%。术前清洁灌肠还能优化手术视野,降低肠管误伤风险。

3. 生殖功能改善

针对薄型子宫内膜(<7mm)患者,补肾类灌肠方剂能刺激内膜增厚0.5-1.2mm,提高胚胎着床成功率。

4. 产后康复支持

产后恶露滞留者通过灌肠治疗,子宫复旧时间平均缩短3-5天,同时减少抗生素使用量。

三、规范化操作的关键步骤

1. 个体化方案制定

需根据疾病类型选择药物:

2. 精准操作流程

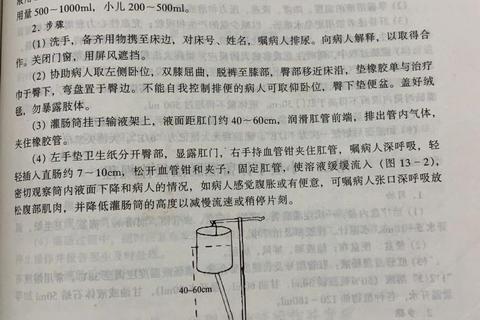

专业医疗操作包含5个核心环节:

① 体位调整:左侧卧位使乙状结肠处于低位,药物保留时间延长30%

② 导管插入:深度15-20cm(超过直肠壶腹),流速控制在100ml/分钟

③ 温度管理:38-40℃药液可提升黏膜吸收率,温度偏差>2℃可能引发肠痉挛

④ 保留时长:治疗性灌肠需保留≥2小时,夜间操作可延长至8小时

⑤ 疗程设计:每日1次,10-14天为1疗程,月经期暂停

3. 家庭护理要点

在医生指导下,患者可掌握基本操作:

四、风险防控与特殊人群管理

1. 绝对禁忌证

妊娠早期、消化道出血、肠梗阻患者禁止灌肠。痔疮Ⅲ度以上者需评估后操作。

2. 不良反应应对

常见问题处理:

3. 特殊群体方案

五、疗效优化策略

1. 联合治疗方案

灌肠+体外短波治疗可使盆腔炎治愈率提升至92%,较单一疗法提高25%。

2. 生活方式干预

治疗期间需配合:

3. 疗效评估体系

建立多维评价标准:

行动建议:出现下腹坠痛、异常分泌物等症状持续2周,建议尽早就诊评估。治疗期间记录灌肠后反应,包括保留时间、症状变化等,为医生调整方案提供依据。日常预防可配合腹部热敷(40℃,每日30分钟)促进盆腔代谢。