当孩子乳牙脱落,父母总是满怀期待地等待新牙萌出,但若数月过去牙龈仍毫无动静,焦虑便开始蔓延。这种被称为“恒牙迟萌”的现象,在儿童换牙期并不罕见。数据显示,约5%-10%的儿童会出现至少一颗恒牙延迟萌出超过6个月的情况,其中上前牙区域尤为常见。理解背后的成因并采取科学对策,能帮助家长走出焦虑迷雾,守护孩子口腔健康。

一、恒牙迟萌的四大成因解析

1. 乳牙早失引发的连锁反应

乳牙因龋坏、外伤等原因过早脱落(早于正常换牙时间1-2年),牙龈组织因长期咀嚼摩擦发生角化增厚,形成致密屏障。这种“牙龈铠甲”可达到正常厚度的2-3倍,如同紧闭的大门阻挡恒牙萌出。更棘手的是,乳磨牙早失会导致邻牙倾斜侵占空间,使继承恒牙陷入“无地自容”的困境。

2. 埋伏的“拦路虎”

临床发现,约30%的恒牙迟萌与多生牙、牙瘤或囊肿相关。这些异常组织常悄无声息地潜伏在颌骨内,通过全景X线片可清晰观察到它们对恒牙的挤压形态:或如藤蔓缠绕牙冠,或如巨石阻挡萌出路径。其中牙瘤多发生于上前牙区,而囊肿更倾向出现在磨牙区域。

3. 先天缺失的基因密码

约2.3%-6.7%的恒牙先天缺失具有家族遗传倾向,尤其多发于下前磨牙和上侧切牙。这类情况常伴随乳牙滞留,滞留乳牙虽能暂时维持咬合,但会随着年龄增长逐渐松动,最终导致牙列缺损。基因检测发现,MSX1、PAX9等基因突变与此密切相关。

4. 发育异常的时空错位

当恒牙胚在发育过程中出现扭转(>45°)、倒置或冠根成角时,萌出动力系统将彻底紊乱。这类病例的X线特征鲜明:牙冠朝向异常、牙根弯曲成钩状,甚至出现“牙中牙”的畸形结构。环境因素如孕期感染、外伤等可能干扰牙胚正常发育。

二、精准诊断的三维视角

1. 临床检查黄金法则

2. 影像学解码工具

三、分级干预策略

1. 观察等待期(延迟≤6个月)

2. 医疗干预期(延迟>6个月)

3. 特殊病例处理

四、预防体系的构建

1. 乳牙监护网络

从3岁起建立口腔档案,每6个月进行咬合发育评估。对深龋乳牙优先选择不锈钢预成冠修复,将早失风险降低67%

2. 智能预警系统

利用AI分析全景片,自动测算牙根发育度、萌出路径,提前6-12个月预测迟萌风险

3. 家庭监测指南

制作“萌牙日历”记录脱落时间,每月拍摄牙龈变化照片,使用牙线检测邻牙移位

4. 多学科协作

对伴有颅骨锁骨发育不全等综合征患儿,组建遗传科-正畸科-儿科联合诊疗团队

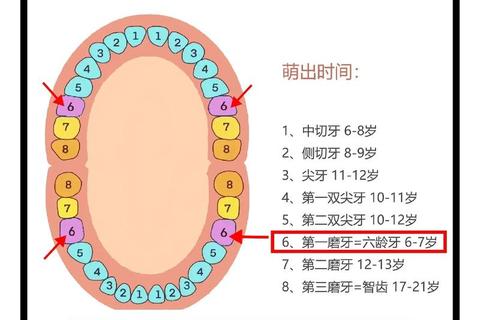

当面对迟萌的恒牙,家长的明智选择往往影响孩子终生的微笑。记住两个关键时间节点:乳牙脱落3个月未萌应首次就诊评估,6个月未萌需启动医学干预。通过早期预防(0-6岁)、精准干预(6-12岁)和长期维护(12岁+)的三段式管理,98%的迟萌恒牙能回归正常轨道。孩子的笑容值得我们用科学守护,毕竟每颗牙齿的如期而至,都是成长最美的见证。