房颤是最常见的心律失常之一,它让心脏失去规律跳动,如同“脱缰的野马”般失控。这种异常不仅导致心悸、乏力等症状,更会显著增加中风、心力衰竭等致命风险。据统计,我国45岁以上人群患病率约2%,75岁以上达5%。面对房颤,药物治疗是基石,而如何科学选择抗凝与抗心律失常药物,直接关系到患者的生存质量。

一、房颤治疗的核心逻辑:血栓预防与心律管理

房颤治疗需双管齐下:抗凝防血栓和控制心律/心率。前者针对中风风险,后者改善症状和心脏功能。

1. 抗凝治疗:房颤时心房无效收缩,血液易淤积形成血栓。血栓脱落可引发中风,死亡率高达20%。

2. 心律控制:分为“室率控制”和“节律控制”。前者让心脏在房颤状态下保持合理心率;后者通过药物或手术恢复窦性心律。

二、抗凝药物:平衡血栓与出血风险

抗凝是房颤治疗的“生命线”。根据卒中风险评估(CHA2DS2-VASc评分),中高危患者需终身抗凝。

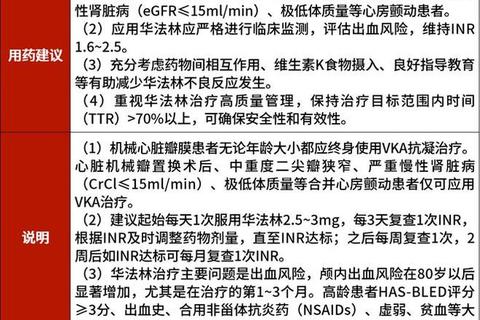

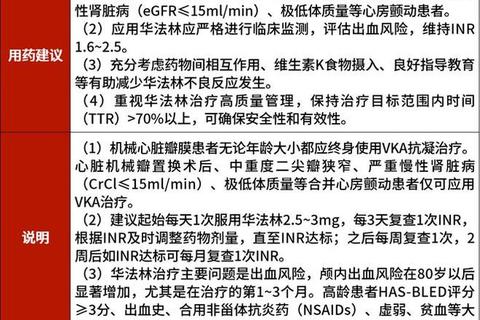

1. 传统抗凝药:华法林

适用人群:机械瓣膜、中重度二尖瓣狭窄患者。

注意事项:需定期监测INR值(目标2.0-3.0),受食物(如绿叶菜、动物肝脏)和其他药物(抗生素、中药)影响大。

2. 新型口服抗凝药(NOACs)

代表药物:达比加群、利伐沙班、阿哌沙班。

优势:无需频繁监测,出血风险较低,尤其适合老年患者。

禁忌:严重肾功能不全(需根据肌酐清除率调整剂量),机械瓣膜患者禁用。

特殊场景建议:

合并冠心病:需权衡缺血与出血风险,通常采用“双联抗栓”(NOAC+一种抗血小板药),避免长期三联治疗。

围手术期:低出血风险手术(如牙科)可不停药;高出血风险手术需停药24-48小时。

三、抗心律失常药物:精准匹配患者特征

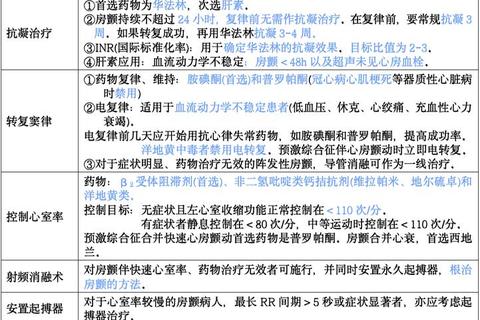

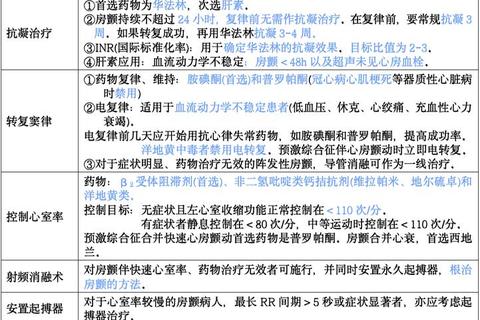

抗心律失常药物(AADs)分为室率控制药和节律控制药,需根据心脏结构、基础疾病选择。

1. 室率控制药物

目标:静息心率<80次/分,活动后<110次/分。

一线药物:

β受体阻滞剂(美托洛尔、比索洛尔):合并高血压、冠心病的首选,但哮喘患者禁用。

钙通道阻滞剂(地尔硫䓬):适用于无心力衰竭者,可快速降低心率。

二线药物:,用于心力衰竭患者,但需警惕中毒风险(恶心、视力异常)。

2. 节律控制药物

复律药物(转复窦性心律):

普罗帕酮:适用于无结构性心脏病者,起效快,但可能诱发房扑。

胺碘酮:广谱高效,但长期使用可能导致甲状腺功能异常、肺纤维化,需每3-6个月监测。

维持窦律药物:

决奈达隆:胺碘酮的改良版,副作用更少,但禁用于心衰患者。

索他洛尔:兼具β阻滞作用,需监测QT间期以防尖端扭转型室速。

用药警示:

致心律失常风险:所有AADs均可能加重心律失常,尤其奎尼丁、索他洛尔。

药物联用禁忌:与非二氢吡啶类钙拮抗剂联用可致严重心动过缓。

四、紧急处理与日常管理

1. 突发房颤的居家应对

症状识别:心悸、胸闷、头晕,可用智能手环初步监测心率。

紧急处理:保持坐位、深呼吸;若心率>150次/分或持续胸痛,立即就医。

2. 长期随访要点

定期检查:心电图(每3-6个月)、肝肾功能(尤其使用NOACs或胺碘酮者)。

生活方式:控制体重(减重10%可降低房颤复发风险)、限酒(酒精是明确诱因)。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:禁用华法林(致畸风险),可选低分子肝素;β受体阻滞剂相对安全。

老年人:优先选择NOACs,避免胺碘酮长期使用。

五、未来趋势:个体化治疗与技术创新

近年研究显示,基因检测可预测华法林剂量和药物敏感性。脉冲场消融等新技术正在革新房颤治疗格局,减少对药物的依赖。

房颤治疗需“量体裁衣”,抗凝与抗心律失常药物的选择必须基于风险评估和个体差异。患者需与医生紧密配合,定期随访调整方案,才能最大程度减少并发症,重获健康心跳。

相关文章:

文章已关闭评论!