中医妇科医学的传承与发展中,古法秘方始终是绕不开的瑰宝。这些凝聚着千年智慧的诊疗方案,不仅以独特的理论体系解析女性生理病理机制,更在临床实践中展现出令人惊叹的疗效。随着现代医学对中医药价值的重新认识,传统秘方与现代科技的碰撞正催生着女性健康调养的新突破。

一、古法秘方的现代解码

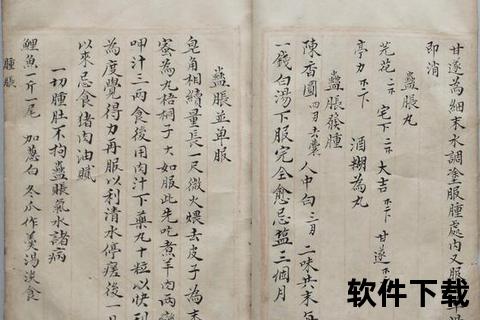

《青囊回春》等古籍记载的经典方剂,往往呈现“简、便、验、廉”特征。如治疗闭经的生大黄酒浸方,通过白酒引药入经,米醋调和药性,利用生大黄破瘀通经之力,针对血瘀型闭经疗效显著。现代药理学证实,大黄中的蒽醌类成分具有改善微循环、调节子宫平滑肌收缩的作用。而山楂散治疗痛经的机制,则与其所含有机酸促进黄体生成、调节前列腺素代谢密切相关。

针对妇科炎症,古籍中"湿热蕴结"的理论得到现代微生物学印证。如马鞭草煎液坐浴治疗霉菌性炎,其活性成分马鞭草苷已被证实具有抑制白色念珠菌生物膜形成的能力。这种将杀菌消炎与祛湿解毒相结合的治疗思路,较单纯抗菌治疗更注重恢复微生态平衡。

二、核心诊疗体系的构建

中医妇科强调"周期调治"理念,将月经周期分为行经期、经后期、经间期、经前期四个阶段。夏桂成教授创立的调周理论,在经后期注重滋阴养血(如熟地、山茱萸),经前期侧重温补肾阳(如菟丝子、巴戟天),通过调节"肾-天癸-冲任-胞宫"轴功能,实现内分泌系统的整体平衡。这种动态调整的治疗策略,特别适用于多囊卵巢综合征、排卵障碍等复杂病症。

在具体应用时,需遵循"三因制宜"原则:

1. 因人制宜:青春期重补肾,育龄期兼疏肝,更年期宜健脾

2. 因时制宜:春季配合疏肝理气,长夏注重祛湿运脾

3. 因地制宜:南方湿热地区多配伍土茯苓,北方寒燥地域善用鹿角胶

三、症状识别与应急处理

常见病症鉴别要点:

居家调护方案:

需立即就医的预警信号包括:非经期出血持续3天以上,突发性下腹撕裂样疼痛,分泌物呈脓性伴恶臭等。

四、特殊人群调养要点

孕期妇女:

产后调理:

围绝经期:

五、现代融合发展趋势

当前中医药研究正从经验医学向循证医学转型。如桂枝茯苓丸治疗子宫肌瘤的RCT研究证实,其缩小瘤体效果与米非司酮相当,但不良反应发生率降低62%。人工智能辅助的舌诊、脉诊仪,使"望闻问切"实现数据化分析,为精准用药提供支持。

国家推行的"中西医并重"政策,要求三级妇幼保健院全面设立中医妇科,推动建立从预防保健到康复的全周期服务体系。建议患者在专业医师指导下,将超声监测、激素检测等现代手段与辨证论治有机结合,切勿盲目自用"秘方"。

健康行动建议:

1. 建立月经日记:记录周期、经量、伴随症状

2. 每年进行妇科超声+HPV联合筛查

3. 经期避免冷水浴、剧烈运动

4. 常按三阴交(内踝上3寸)、血海(膝盖内上)等保健穴位

5. 体质辨识后选择药膳:血瘀型用山楂红糖饮,气虚型选黄芪炖鸡

传统医学的智慧结晶,正在现代科技赋能下焕发新生。把握"整体调理、治养结合"的核心要义,让千年传承的妇科奇方真正成为守护女性健康的利器。