心血管疾病是全球范围内的健康威胁,胸闷、心前区刺痛等症状困扰着数亿人。一位50岁的冠心病患者曾:“发作时像有重物压在胸口,连呼吸都变得困难。”这种典型的“胸痹”症状,在中医理论中被归因于气滞血瘀,而现代医学则揭示了其背后的炎症、氧化应激和微循环障碍等多重机制。复方丹参制剂作为中西医结合的代表性药物,正以多靶点调控的特性,为心血管疾病的防治提供了全新视角。

一、科学解析:复方丹参制剂的多维度作用机制

1. 核心成分的协同效应

复方丹参制剂以丹参、三七、冰片为核心,三者形成“活血-化瘀-通窍”的协同网络(图1)。

丹参:含丹参酮ⅡA、丹酚酸B等,具有扩张冠状动脉、改善心肌供血的作用。

三七:富含人参皂苷Rg1、Rb1等,可抑制血小板聚集,调节脂代谢。

冰片:作为“引经药”,促进有效成分透过生物屏障,起效速度提升30%。

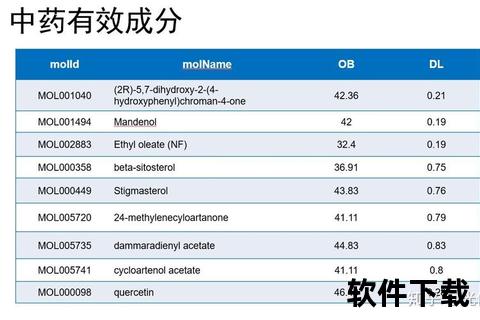

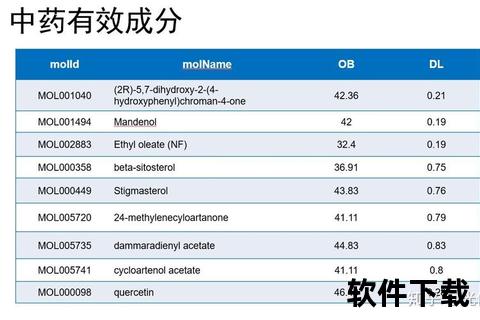

2. 多靶点调控的分子网络

2023年网络药理学研究揭示,复方丹参制剂通过56种活性成分作用于66个核心靶点,形成三大调控轴:

抗炎轴:抑制NF-κB、LOX等炎症通路,降低IL-6、TNF-α等炎性因子。

代谢轴:纠正脂代谢紊乱,提升高密度脂蛋白(HDL)水平。

微循环轴:增加冠状动脉血流储备(CFR),改善缺血区灌注。

3. 动态作用的时间特性

速效阶段(0.5-1小时):冰片引导药物快速入血,舌下含服滴丸5分钟即可缓解心绞痛。

持续阶段(24小时):丹参素半衰期达8小时,三七皂苷形成缓释效应。

二、临床应用:从症状缓解到器官保护

1. 冠心病治疗的“三阶梯”策略

预防阶段:每日3次常规剂量,降低心绞痛发作频率41%。

急性发作:舌下含服10-15粒滴丸,5分钟内缓解胸痛(较硝酸甘油胃肠反应减少60%)。

介入辅助:PCI术前使用可降低术后心肌缺血发生率28%。

2. 特殊人群的个性化方案

糖尿病患者:联合二甲双胍使用,微循环改善率提升23%。

老年患者:建议起始剂量减半,监测肝肾功能。

阿司匹林抵抗者:协同用药使血小板反应性降低34%。

三、安全用药指南与风险防控

1. 用药警示清单

绝对禁忌:对成分过敏、活动性出血、严重低血压。

相对禁忌:孕妇(冰片可能穿透胎盘)、胃溃疡患者(建议饭后服用)。

2. 不良反应的阶梯处理

轻度胃肠不适(发生率2.3%):改为餐后服用,加用胃黏膜保护剂。

头痛头晕(0.7%):减少剂量至5粒/次,监测血压。

四、未来展望:从循证医学到精准医疗

1. 生物标志物指导的精准用药

最新研究发现,携带CYP2C192基因变异患者,联合氯吡格雷时需调整剂量。基于代谢组学的“用药反应谱”正在临床试验中。

2. 新型递送系统的突破

纳米微球制剂:使血药浓度波动减少50%,适合夜间心绞痛患者。

透皮贴剂:避免首过效应,生物利用度提升2.3倍(II期临床试验中)。

五、患者行动建议:把握黄金救治时间窗

1. 家庭急救包配置

必备物品:复方丹参滴丸(有效期内的铝塑包装)、硝酸甘油、电子血压计。

禁忌提示卡:注明过敏史、当前用药,放入钱包显眼位置。

2. 症状分级应对策略

Ⅰ级(轻度):静息时胸闷,舌下含服10粒,30分钟未缓解就医。

Ⅱ级(中度):步行100米即发作,立即含服并拨打急救电话。

Ⅲ级(重度):伴冷汗、放射痛,嚼服300mg阿司匹林+药物含服,保持侧卧位。

传统智慧的现代蜕变

从《神农本草经》记载丹参“主心腹邪气”,到现代研究揭示其多靶点调控机制,复方丹参制剂的演变史正是一部中西医融合的创新史。对于普通患者,科学认知药物特性、掌握正确用药方法,才能最大化治疗获益。当胸痛袭来时,那一粒深褐色的滴丸,不仅是传统医学的智慧结晶,更是现代科技赋予的生命守护符。

相关文章:

文章已关闭评论!