新生儿时期是生命最脆弱的阶段之一,而抽搐作为这一阶段常见的危急症状,常让家长陷入慌乱。据统计,约1.5‰至5.5‰的新生儿可能经历抽搐,且早产儿风险更高。本文将从病因、诊疗策略到家庭护理,全面解析这一现象,帮助家长和照护者科学应对。

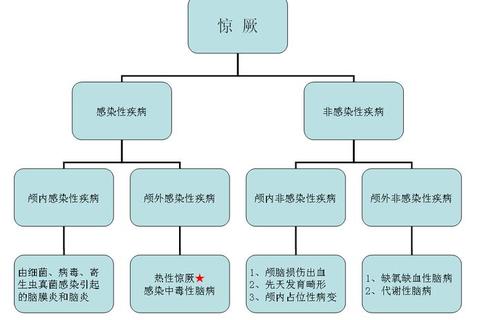

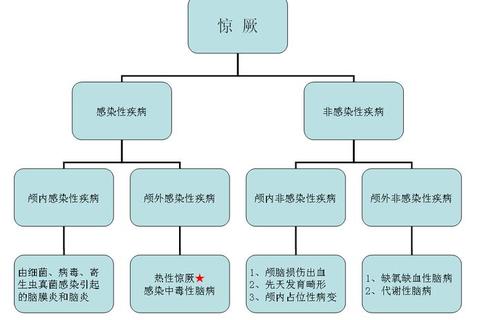

一、新生儿抽搐的常见病因

新生儿抽搐并非独立疾病,而是多种潜在问题的信号。其病因复杂,需结合临床表现和医学检查综合判断。

1. 围产期损伤与脑部疾病

缺氧缺血性脑病:分娩过程中的窒息或产伤可导致脑细胞损伤,是新生儿抽搐最常见的原因之一。

颅内出血:早产儿因血管脆弱,易因产伤或凝血异常引发颅内出血,表现为突发性抽搐。

中枢感染:如化脓性脑膜炎、病毒性脑炎等,感染毒素可刺激脑神经异常放电。

2. 代谢异常

低血糖或低血钙:早产儿或母亲患有妊娠糖尿病的婴儿,易因糖代谢紊乱或钙摄入不足引发抽搐。

先天性代谢缺陷:如尿素循环障碍、苯丙酮尿症等,可导致血氨升高或其他毒性物质积累,损伤神经系统。

3. 遗传与发育异常

良性家族性新生儿惊厥:部分患儿有家族史,表现为短暂且可自行缓解的抽搐,通常无后遗症。

脑发育畸形:如脑皮质发育不良,可能因神经回路异常引发反复抽搐。

4. 其他诱因

热性惊厥:体温骤升可能诱发短暂抽搐,多见于6个月以上婴儿,但新生儿期偶见。

药物或毒素暴露:母亲孕期滥用药物(如)或婴儿误服有毒物质,可导致神经毒性反应。

二、如何识别新生儿抽搐?

新生儿抽搐表现多样,需与正常生理现象(如惊跳反射)区分。以下是关键鉴别点:

典型症状

肢体动作:全身或局部肌肉强直、阵挛性抽动,如四肢僵直、反复屈曲。

面部变化:双眼凝视、眨眼频繁、口角抽动或咀嚼动作。

伴随体征:面色青紫、呼吸不规则、意识丧失,严重者伴口吐白沫。

与良性抖动的区别

抖动:多发生在睡眠中,轻触可缓解,无意识障碍,如手指轻微颤动。

抽搐:动作幅度大、无法通过安抚停止,常伴呼吸或面色异常。

三、紧急处理与医疗诊断

家庭急救三步法

1. 保持呼吸道通畅:立即将婴儿侧卧,清理口鼻分泌物,防止误吸。

2. 记录发作细节:用手机拍摄抽搐过程(包括肢体动作、持续时间),供医生参考。

3. 避免错误操作:

不可强行按压肢体或撬开嘴巴,以免造成骨折或二次损伤。

禁止喂食药物或水,防止呛咳。

医疗诊断流程

初步检查:测量血糖、血钙、电解质,排除代谢性病因。

影像学评估:颅脑超声或MRI可发现颅内出血、脑畸形等结构性异常。

脑电图监测:确诊电惊厥发作(亚临床抽搐常见于新生儿),指导抗癫痫药物使用。

四、治疗策略与长期管理

针对性治疗

抗惊厥药物:如苯、左乙拉西坦,需根据脑电图结果调整剂量。

病因治疗:

感染用抗生素,颅内出血需手术引流,代谢异常则补充相应营养素(如葡萄糖酸钙)。

遗传性代谢病需特殊饮食管理,如低蛋白饮食治疗尿素循环障碍。

预后与随访

约50%患儿在首次发作后不再复发,但早产儿或脑损伤者需长期监测神经发育。

每3-6个月评估一次运动、认知功能,必要时进行康复训练。

五、家庭护理与预防要点

日常照护建议

1. 环境安全:避免强光、噪音刺激,睡眠时用襁褓包裹减少惊跳反射。

2. 营养支持:母乳喂养者需补充维生素D;早产儿可选择强化钙、磷的配方奶。

3. 感染预防:接触婴儿前洗手,避免接触呼吸道感染患者。

高危人群的预防

孕期管理:定期产检,控制妊娠糖尿病、高血压,降低缺氧风险。

新生儿筛查:出生后72小时内完成遗传代谢病检测,早发现先天缺陷。

理性应对,科学护航

新生儿抽搐虽令人恐慌,但多数病例通过及时干预可有效控制。家长需掌握基本急救技能,同时避免过度焦虑——例如良性睡眠肌跃症无需治疗。记住,任何无法自行缓解的抽搐都应立即就医,早期诊断是改善预后的关键。

> 关键行动提示:家中常备急救记录本,详细记录发作时间、诱因(如发热、喂食后),就医时提供完整信息。

通过科学的医疗支持与细致的家庭护理,大多数患儿能够健康成长。愿每一个小生命都能在爱与知识的守护下,远离惊扰,安稳成长。

(本文综合医学指南与临床研究,内容仅供参考,具体诊疗请遵医嘱。)

参考资料:

相关文章:

新生儿流鼻涕_诱因解析与家庭护理实用指南2025-03-26 10:10:03

新生儿呕吐_病因解析与家庭护理要点2025-03-26 10:10:03

文章已关闭评论!