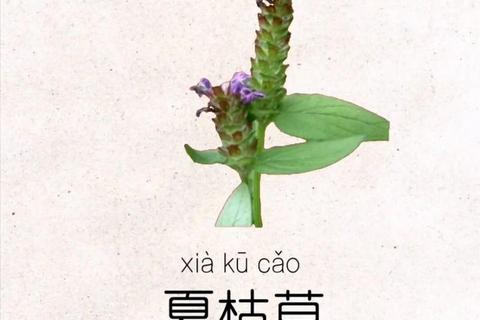

夏枯草,这一名字既暗含其生长特性——夏季枯萎,又承载着千年中医智慧的结晶。每逢暑热难耐时,许多家庭的茶饮中总少不了它的身影,而它的价值远不止于解暑降温。这种唇形科植物的干燥果穗,在《神农本草经》中已被记载为清火散结的良药,现代研究更揭示其成分对血压调节、免疫平衡的独特作用。从田间地头的紫色花穗到药房里的精制制剂,夏枯草始终在传统与现代医学的交叉点上焕发着生机。

一、夏枯草的三大核心功效解析

1. 清热解毒:身体“灭火器”的深层机制

夏枯草的苦寒之性使其成为天然的清热剂,其含有的熊果酸、黄酮类化合物能有效抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等病原微生物。临床上,这一特性不仅用于缓解咽喉肿痛、口腔溃疡等表症,更对湿热型胃肠炎有显著改善作用。当患者出现舌苔黄腻、小便短赤等湿热内蕴体征时,夏枯草配伍蒲公英可加速毒素代谢。值得注意的是,其抗炎作用在实验中被证实能降低促炎因子IL-6水平,这为治疗慢性炎症提供了分子层面的依据。

2. 降压稳压:心血管健康的双向调节

夏枯草的降压机制具有多靶点特征:

临床数据显示,每日饮用含15克夏枯草的茶饮,8周后收缩压平均下降8-12mmHg。但对于已服用降压药的患者,需监测血压波动,避免叠加效应导致低血压。

3. 护肝明目:从肝论治的视觉守护

中医“肝开窍于目”的理论在夏枯草的应用中尤为突出。其清肝火作用可改善肝阳上亢导致的目珠夜痛(夜间加重的眼痛)、视物模糊,这与现代医学中的青光眼、视神经炎等疾病存在治疗契合点。实验表明,夏枯草提取物能降低眼内压约23%,作用强度与毛果芸香碱相近但持续时间更长。对于长期使用电子设备导致的视疲劳,夏枯草枕通过挥发性成分持续作用于头颈部穴位,可缓解睫状肌痉挛。

二、精准应用:不同人群的差异化方案

1. 特殊体质者的禁忌与改良

2. 症状导向的配伍艺术

3. 食疗创新:药食同源的新思路

三、风险防控:科学认知与安全实践

1. 剂量:超过30g/日可能引发胃肠黏膜损伤,出现恶心、腹痛需立即停用

2. 药物相互作用:与华法林联用需监测凝血酶原时间,避免出血风险

3. 品质鉴别要点:优质夏枯草果穗应呈棕红色、苞片完整无霉斑,煎煮后汤色澄黄微苦

四、行动指南:从认知到实践的三步走

1. 自我评估工具:通过舌诊(舌边红、苔黄)和症状自查(目赤、急躁)判断适用性

2. 家庭应急方案:突发目赤肿痛时,可用冷藏夏枯草煎液浸纱布冷敷10分钟/次

3. 就医预警信号:服用后出现皮疹、呼吸困难等过敏反应,或血压<90/60mmHg需急诊

在传统智慧与现代科学的交融中,夏枯草的价值已从单一的解暑草药扩展为多系统调节的天然药物。但需谨记,其寒凉本质既是疗效所在,也是使用风险的来源。建议在中医师指导下建立个体化用药方案,让这株“夏日枯荣”的草药真正成为守护健康的智慧之选。