舌下含药与舌诊疗法作为医学领域的两大创新方向,正以独特的方式改变着疾病预防、诊断和治疗的格局。前者通过突破传统给药途径实现急救药物快速吸收,后者则融合传统智慧与现代科技,构建无创诊断新范式。以下从科学原理、临床应用及实践指导三个维度展开解析。

一、舌下含药:急救医学的“黄金通道”

1. 快速吸收的生理学基础

舌下黏膜分布着密集的毛细血管网,药物在此处溶解后可不经肝脏首过效应直接进入体循环,吸收速度是口服的10-20倍。例如硝酸甘油舌下片2-5分钟起效,而口服需40分钟以上。这种特性使其成为心脑血管急症救治的关键技术突破点。

2. 脑卒中治疗新突破:先必新舌下片

2024年获批的先必新舌下片是全球首个针对急性缺血性脑卒中的舌下制剂,含依达拉奉与右莰醇双活性成分,通过抗氧化、抗炎协同作用保护脑细胞。Ⅲ期临床试验显示,用药后90天患者功能独立比例提升9.7%,且可在发病48小时内居家使用。其舌下崩解设计使药物10秒内释放,相比静脉注射更适合院前急救。

3. 使用场景与注意事项

二、舌诊疗法:从经验医学到智能诊断

1. 传统舌诊的现代诠释

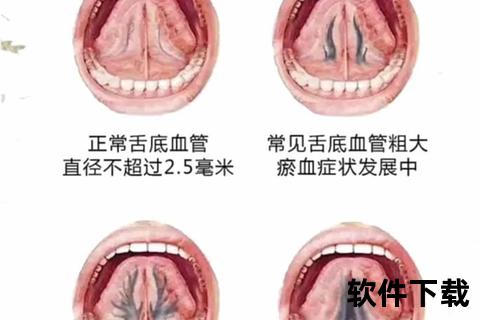

中医认为舌象是脏腑功能的“镜像”,如舌质紫暗提示血瘀,舌苔黄腻反映湿热。现代研究证实,舌黏膜细胞更新周期仅3天,能灵敏反映机体代谢状态。例如糖尿病患者常见舌体胖大伴裂纹,与血糖控制水平相关。

2. 人工智能赋能精准诊断

上海中医药大学研发的智能舌诊系统通过20000例健康数据建模,可识别6大类42种病理舌象,诊断准确率达98%。该系统结合光学光谱分析,能区分舌苔厚度0.1mm级差异,辅助早期癌症筛查。临床案例显示,该系统对妇科疾病(如子宫内膜异位症)的诊断符合率超85%。

3. 居家自检与专业解读

三、整合应用:构建健康管理新生态

1. 家庭急救包升级建议

2. 特殊群体管理策略

3. 就医决策树

技术革新背后的医学温度

舌下含药突破时空限制,让急救从医院延伸到家庭;舌诊技术架起中西医对话的桥梁,使预防医学更具预见性。建议公众通过医疗机构获取个性化舌诊报告,定期参与急救技能培训,将技术创新转化为实实在在的健康守护力。当科技与人文并重,我们离“治未病”的理想就更近一步。