在日常生活中,我们常常会遇到长度单位的换算问题,尤其是中医诊疗、穴位按摩或健康产品选购时,“一寸”这一概念频繁出现。许多人困惑于“中医的一寸是否等于常规的3.33厘米”,甚至因此误判穴位位置或购买不合适的理疗工具。本文将系统解析不同场景下“寸”的定义差异,并给出科学实用的应用指南。

一、科学解析:不同场景下的“一寸”定义

1. 常规度量标准:1寸=3.33厘米

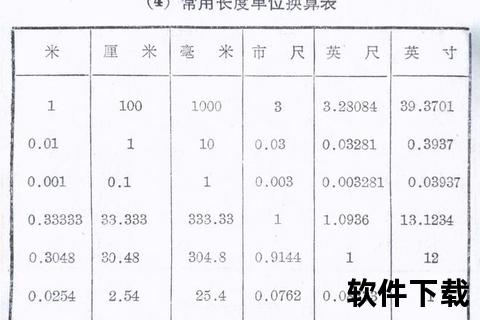

根据国际单位制与市制换算规则,1米=3尺=100厘米,故1尺≈33.33厘米,1寸=3.33厘米。这一标准广泛应用于服装尺寸、家具设计等日常生活场景。例如,行李箱标注的“20寸”即指其对角线长度约66.6厘米(20×3.33)。

2. 中医经络中的“同身寸”

中医取穴所用的“寸”并非固定数值,而是基于患者自身体表比例的同身寸法,最早记载于《千金要方》。其核心理念是“因人制宜”,通过身体标志或手指宽度动态确定长度。例如:

3. 特殊群体的注意事项

儿童、孕妇或身体比例异常者(如肥胖、肢端肥大症患者)需调整测量方法。例如,儿童的同身寸可通过骨度法(如腕横纹至肘横纹划分为12寸)进行比例折算,避免直接套用成人标准。

二、实际应用:避免误区的操作指南

1. 中医诊疗中的精准测量

2. 家庭健康管理的实用建议

3. 常见误区纠正

纠正:身高180cm者的一夫法(四指宽度)可能达8-9厘米,显著高于标准值。

纠正:同身寸仅限本人使用,儿童需由家长协助测量。

三、跨文化场景下的单位辨析

四、总结与行动建议

1. 明确使用场景:区分中医“同身寸”与常规市制单位,诊疗时优先遵循医师指导。

2. 家庭自测方法:掌握一夫法、骨度法等技巧,结合体表标志动态校准。

3. 特殊群体适配:儿童及身体比例异常者需个性化调整,必要时借助软尺辅助测量。

通过科学理解“寸”的多重定义,公众可更准确地参与健康管理,避免因单位混淆导致的误操作。对于复杂情况(如罕见病患者的穴位定位),建议咨询专业中医师,结合影像学或电子穴位探测仪提高精度。