宫颈表面悄然生长的柔软肿物可能隐藏着女性健康的无声预警。这种被称为宫颈息肉的良性增生虽不致命,却如同身体发出的健康信号灯,其形成过程中激素波动与慢性炎症的交互作用值得深入探究。

一、激素波动:隐秘的形态塑造者

雌激素在女性生殖系统中的作用犹如交响乐指挥,当激素水平持续偏高时,会刺激宫颈管黏膜出现异常增生。临床数据显示,服用激素类避孕药或接受辅助生殖治疗的人群中,宫颈息肉发生率较普通人群高2-3倍。孕激素在妊娠期引发的蜕膜反应更为典型,约3.8%的孕妇会出现宫颈蜕膜息肉,这些息肉表面布满新生血管,稍受刺激即引发接触性出血。更值得警惕的是,围绝经期女性由于激素水平剧烈震荡,息肉发生率呈现双峰式增长,此时需要与子宫内膜病变进行严格鉴别。

二、慢性炎症:持续的组织重构推手

超过80%的宫颈息肉患者伴随慢性宫颈炎病史,这种低烈度持续感染会引发局部微环境改变:

值得注意的是,HPV感染虽非直接致病因素,但高危型病毒持续感染可使局部免疫监视功能下降,为息肉形成提供温床。

三、双重作用下的病理演变

当激素异常与炎症刺激叠加时,宫颈组织将经历三个阶段改变:

1. 增生启动期:基底膜上方出现复层柱状上皮化生,Ki-67增殖指数超过15%

2. 血管形成期:基质内形成特征性的"血管轴心",超声多普勒显示血流阻力指数<0.5

3. 形态稳定期:纤维被膜完整包裹,表面覆盖单层柱状上皮或鳞状上皮

这种动态过程解释了为何部分息肉会自行消退,而有的则持续增大,直径超过1cm的息肉癌变风险虽不足1%,但异常血管生成可能增加恶性转化概率。

四、特殊人群的差异化表现

妊娠女性需警惕蜕膜息肉的特殊风险:

绝经后女性则要注意:

五、精准干预策略

诊断金标准组合:

1. 高清镜成像系统(显示血管走行模式)

2. 液基细胞学与HPV联合筛查

3. 超声弹性成像(鉴别息肉质地)

4. 孕酮受体检测(评估激素敏感性)

阶梯式治疗方案:

日常防护需建立三维防御体系:经期使用纯棉透气卫生用品、性行为后及时排尿冲洗、每年至少1次宫颈粘液菌群检测。特别提醒健身爱好者,长期骑行造成的局部压迫会使息肉发生率增加30%,建议选择透气的运动装备。

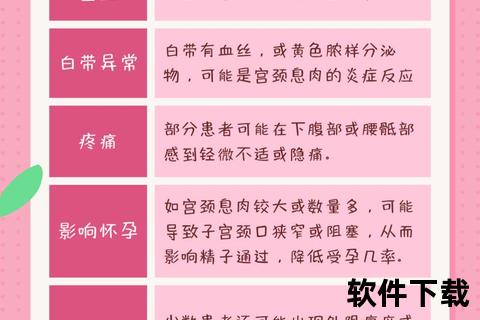

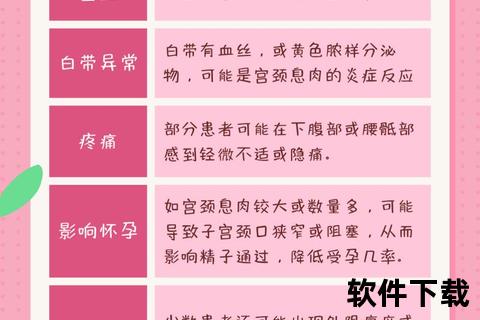

当出现月经间期点滴出血或异常排液时,建议记录症状频率与持续时间,通过专业医疗平台进行症状初步评估。需要立即就医的红色警报包括:出血量超过月经量、伴随下腹坠痛或发热。通过理解宫颈息肉背后的形成机制,女性能够更主动地参与健康管理决策,在医疗专业指导下做出最适合自身状况的选择。