避孕措施的选择常伴随对生理变化的担忧,其中月经周期改变是最受关注的副作用之一。当激素类药物介入人体内分泌系统后,经期延迟现象可能持续数日至数周,这种波动既与药物特性相关,也受个体差异、用药时机等多重因素影响。

一、药物作用机制解析

避孕药对月经周期的干扰源于其核心成分——人工合成激素。以紧急避孕药为例,每片含0.75-1.5mg左炔诺孕酮,相当于常规短效避孕药5-10天的剂量。这种高浓度孕激素通过三重机制影响月经:

1. 排卵抑制:直接阻断卵泡发育,打破原有排卵节律

2. 内膜重塑:改变子宫内膜增厚速度,导致脱落延迟

3. 宫颈屏障:增加黏液稠度阻止穿透

短期内的激素波动可能引发撤退性出血(服药后3-7天点滴出血)或月经延迟,约60%使用者会出现周期改变。

二、经期延迟的时间谱系

不同避孕药类型对月经的影响存在显著差异:

| 药物类型 | 延迟天数范围 | 典型表现 |

|-|--||

| 紧急避孕药 | 3-14天 | 撤退性出血后周期重建 |

| 短效避孕药 | ±3天 | 周期规律性增强 |

| 长效避孕药 | 7-10天 | 初期延迟,3个月后趋于稳定 |

临床数据显示,紧急避孕药使用者中:

三、影响延迟时间的多维因素

1. 用药时机的生物学窗口

2. 个体敏感度差异

3. 行为模式的叠加效应

四、预警信号识别体系

当出现下列情况时建议48小时内就医:

居家监测可采用"3-7-14"原则:

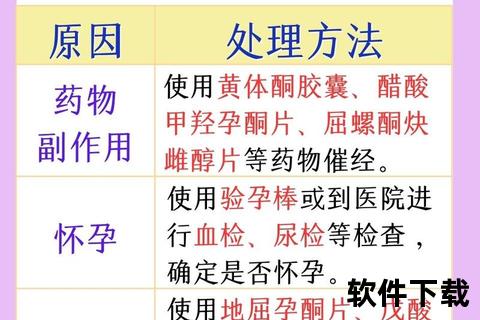

五、个性化应对策略

应急处理三步法:

1. 延迟3-5天:热敷下腹部+饮用生姜红糖水

2. 延迟7-10天:口服益母草颗粒(每日2次,每次1袋)

3. 超过10天:黄体酮胶囊(需医嘱)

生活方式调节矩阵:

六、特殊人群注意事项

1. 青少年(13-18岁)

2. 哺乳期女性

3. 慢性疾病患者

七、长效解决方案

1. 周期重建技术

2. 替代避孕方案

当面对避孕药引起的经期变化时,理解其作用本质比盲目焦虑更重要。建议建立月经日记(记录出血量、伴随症状、用药时间),这能为医生提供关键诊断线索。记住,身体适应新激素环境通常需要1-3个月经周期,在此期间保持规律作息和情绪平稳尤为重要。