新生儿便便的气味和性状是反映消化功能与健康状况的重要信号,尤其当出现酸臭味时,常让家长感到困惑与担忧。本文结合临床医学指南与儿科实践经验,系统解析这一现象背后的原因,并提供科学应对策略。

一、新生儿便便酸臭的常见原因及判断

1. 饮食因素

母乳或配方奶中的蛋白质、脂肪在肠道内分解时可能产生吲哚、硫化氢等物质,导致便便酸臭味。

母乳喂养:正常母乳便酸味较淡,若母亲摄入过多高脂肪(如猪蹄汤)、高蛋白(如豆制品)食物,可能加重宝宝便便臭味。

配方奶喂养:配方奶含酪蛋白和乳清蛋白,分解后易产生硫化物,因此便便臭味较母乳更明显。

辅食添加后:引入肉类、蛋类等蛋白质后,未完全消化的食物残渣经肠道细菌发酵,可能使便便酸臭程度增加。

家庭观察要点:

若便便仅酸臭但性状正常(软糊状、无黏液或血丝),且宝宝无哭闹、体重增长正常,通常无需过度干预,可通过调整母亲或宝宝饮食观察改善。

2. 乳糖不耐受

长期腹泻或肠道感染后,小肠黏膜受损可能导致乳糖酶分泌不足,表现为:

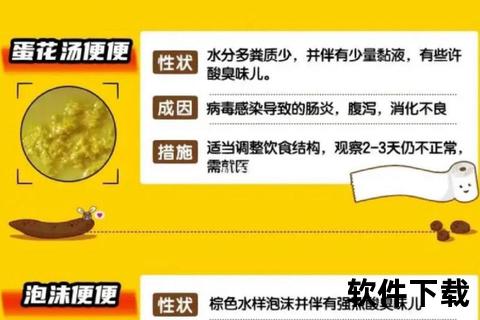

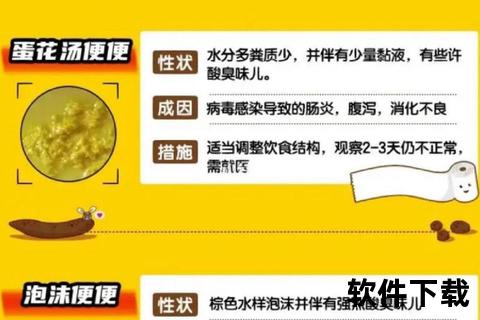

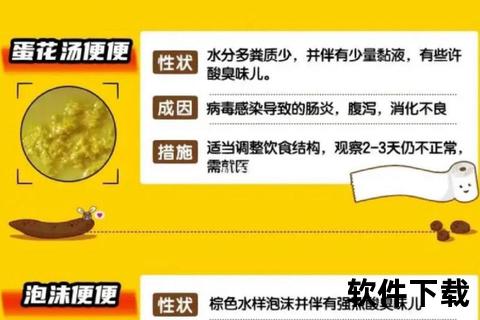

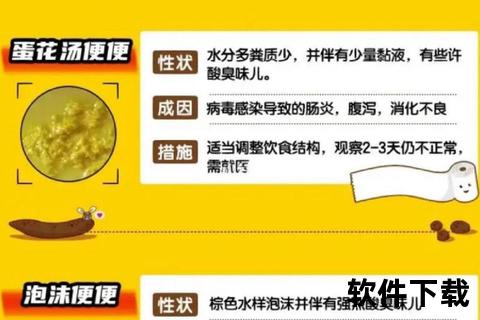

便便松散、酸臭,伴随泡沫或水样便。

腹胀、肠鸣音明显,进食后易哭闹。

处理方法:

母乳喂养前补充乳糖酶制剂,或短期改用无乳糖配方奶粉,待肠道功能恢复后逐步过渡回常规喂养。

3. 食物过敏(如牛奶蛋白过敏)

过敏反应可引发肠道炎症,导致便便酸臭并伴随其他症状:

血丝便、黏液便、反复湿疹或呕吐。

长期腹泻可能影响体重增长。

应对策略:

排查过敏原:暂停可疑食物(如牛奶、鸡蛋),母乳妈妈需同步忌口。

确诊后改用深度水解或氨基酸配方奶粉。

4. 肠道感染

细菌或病毒感染(如轮状病毒)时,肠道菌群紊乱,表现为:

便便酸臭且呈稀水样,可能含黏液或血丝。

伴随发热、呕吐、脱水症状(如尿量减少、囟门凹陷)。

紧急处理:

立即就医,化验便常规,避免自行使用止泻药。

5. 抗生素使用后肠道菌群失调

抗生素可能抑制有益菌群,导致致病菌过度繁殖,表现为:

便便酸臭、稀溏,偶见腹泻。

通常停药后1-2周内恢复,可补充益生菌辅助调节。

二、科学处理流程:家庭护理与就医指征

家庭护理措施

1. 饮食调整

母乳妈妈减少高脂肪、高蛋白食物摄入,增加蔬果比例。

配方奶喂养宝宝可尝试少量多餐,减轻肠道负担。

2. 腹部按摩与保暖

以肚脐为中心顺时针按摩,促进肠道蠕动。

使用温毛巾敷腹部(38-40℃),缓解胀气。

3. 补充益生菌

选择含双歧杆菌、鼠李糖乳杆菌的制剂,帮助恢复菌群平衡。

需立即就医的情况

便便带血、黏液或呈果冻状。

持续发热、呕吐、脱水(如哭无泪、皮肤弹性差)。

体重增长停滞或下降。

三、预防与长期管理

1. 科学喂养

母乳喂养按需哺乳,避免过度喂养;配方奶严格按比例冲调。

辅食添加遵循“由单一到多样、由稀到稠”原则,每新增一种食物观察3-5天。

2. 环境与卫生

奶瓶、餐具每日消毒,避免肠道感染。

接触宝宝前洗手,减少致病菌传播风险。

3. 定期监测

记录宝宝便便频率、性状与气味变化,便于早期发现问题。

四、特殊群体注意事项

早产儿:肠道发育更不成熟,需优先选择母乳或早产儿配方奶,密切监测消化情况。

过敏体质家族史宝宝:延迟引入高致敏食物(如海鲜、花生),首次尝试需在医生指导下进行。

新生儿便便酸臭多为暂时性生理现象,但需结合伴随症状综合判断。家长可通过科学观察与基础护理缓解多数问题,而复杂情况应及时寻求专业医疗支持。保持喂养合理性、注重卫生细节,是维护宝宝肠道健康的核心策略。

相关文章:

文章已关闭评论!