抑郁症并非简单的“情绪低落”,而是一种涉及多系统失调的复杂疾病。全球约3.5亿人受其困扰,但传统抗抑郁药对30%以上的患者效果有限,且存在起效慢、副作用多等问题。近年来,随着神经科学和药理学的发展,抑郁症治疗领域涌现出多个新靶点和优化策略。本文将深入解析药物作用机制,并为患者提供实用建议。

一、抑郁症的生物学机制与药物靶点

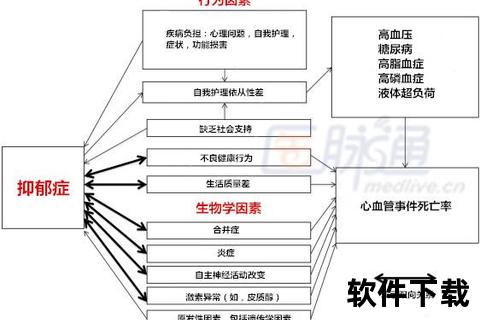

抑郁症的病理机制涉及神经递质失衡、炎症反应、神经可塑性下降等多维度因素。以下为当前研究最深入的几类靶点:

1. 血清素系统:传统药物的核心与突破

血清素(5-HT)曾被认为是抑郁症的“核心调控因子”,但近年研究显示其作用可能被高估。传统SSRIs药物(如氟西汀)通过抑制5-HT再摄取提高突触浓度,但部分患者出现性功能障碍、体重增加等问题。新研究发现,激活5-HT2A受体(如裸盖菇素)可增强大脑可塑性,改善难治性抑郁,且疗效与SSRIs相当。

2. 谷氨酸系统:快速起效的“救星”

谷氨酸是大脑主要的兴奋性神经递质。作为NMDA受体拮抗剂,可在数小时内缓解自杀意念,但其致幻和成瘾性限制了应用。最新研究揭示,的抗抑郁作用可能源于GluN2A亚型靶点,而其副作用与GluN2B相关,这为开发更安全药物提供了方向。

3. GABA系统:从压力调节到产后抑郁

GABA能系统失调与慢性压力密切相关。布瑞诺龙(Brexanolone)通过增强GABA受体活性,成为首个获批的产后抑郁症药物,单次静脉注射即可显著改善症状。

4. 炎症通路:免疫系统的“双刃剑”

慢性炎症因子可通过血脑屏障激活中枢炎症,导致情绪障碍。抗生素米诺环素通过抑制小胶质细胞活化,在伴有炎症的抑郁症中展现潜力。

5. 食欲素系统:睡眠与情绪的交叉点

食欲素受体拮抗剂(如Seltorexant)不仅改善睡眠,还能调节HPA轴功能,在动物模型中显示出独立于神经生成的抗抑郁效果。

二、临床用药策略优化:从“试错”到精准治疗

1. 个体化用药:匹配症状与机制

2. 联合用药与增效策略

3. 特殊人群用药注意事项

4. 副作用管理:从被动接受到主动干预

三、患者行动指南:科学应对抑郁的四个关键步骤

1. 及时识别预警信号

2. 就医时机与药物调整

3. 生活方式协同干预

4. 紧急情况处理

走向更人性化的抑郁症治疗

从“一刀切”到“量体裁衣”,抑郁症药物治疗正进入靶点驱动的新时代。患者需理解:药物是工具而非解药,结合心理干预和生活方式调整才能实现长期康复。未来,基因检测与AI辅助用药或将进一步打破治疗瓶颈,让更多患者重获“情绪自由”。

参考文献: