风湿关节痛、腰膝冷麻、头痛反复……这些症状困扰着无数人,而中医古籍中记载的一味药材——独活,正因其“祛风除湿、通痹止痛”的功效成为缓解这类问题的关键。本文将从科学角度解析其作用机制,并结合实际案例与注意事项,帮助读者合理运用这一传统中药。

一、独活的科学解析:药性、功效与作用机制

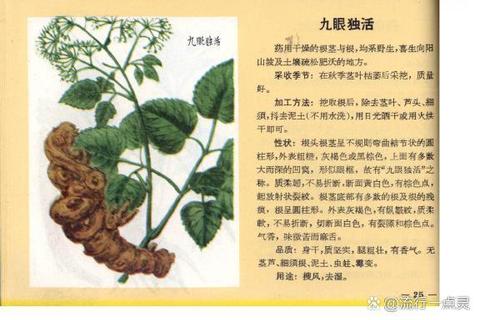

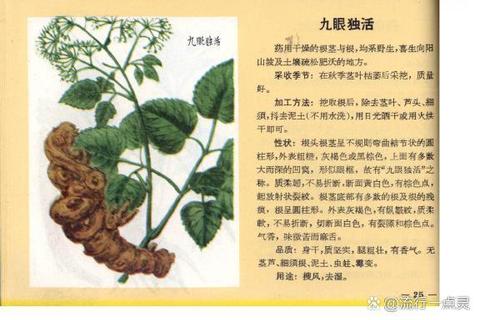

1. 药性特点与归经

独活为伞形科植物重齿毛当归的干燥根,主产于湖北、四川等地。其性味辛、苦、微温,归肾、膀胱经,具有“善行下焦”的特性,尤其擅长治疗腰膝以下的风湿痹痛。现代药理学研究发现,独活含有挥发油、香豆素类(如香柑内酯)、呋喃香豆素等活性成分,这些物质赋予其抗炎、镇痛、抗氧化等多重生物活性。

2. 核心功效解析

祛风除湿:独活通过辛散苦燥的特性,驱散体内风寒湿邪。中医理论认为,风湿痹痛多因外邪阻滞经络,气血不通所致。独活可温通经络,改善关节屈伸不利、四肢麻木等症状,尤其对下肢寒湿型疼痛效果显著。

通痹止痛:其有效成分能抑制炎症因子(如前列腺素)的释放,缓解疼痛信号传导。临床研究表明,独活可改善类风湿性关节炎患者的关节肿胀和活动受限。

解表散寒:独活常与羌活配伍,用于外感风寒湿邪引起的头痛、身痛,尤其适合伴有恶寒无汗的体感。

3. 现代研究支持

抗炎与免疫调节:独活提取物能显著抑制关节炎模型中的滑膜炎症,降低IL-6、TNF-α等促炎因子水平。

镇痛机制:通过调节中枢及外周神经的疼痛信号通路(如抑制P物质释放),独活可缓解慢性疼痛。

抗肿瘤潜力:其呋喃香豆素类成分(如花椒毒素)对部分肿瘤细胞具有抑制作用,但目前研究尚处于初步阶段。

二、临床应用:从传统配伍到现代疾病

1. 风湿骨病的核心用药

经典方剂:如“独活寄生汤”(配伍桑寄生、杜仲、牛膝等),适用于肝肾不足型腰膝疼痛,可改善下肢冷麻、屈伸不利。

关节炎治疗:临床常将独活加入复方制剂(如风湿祛痛胶囊),用于类风湿性关节炎、骨关节炎的辅助治疗,缓解晨僵和活动障碍。

2. 神经痛与头痛

神经根型颈椎病:独活与防风、威灵仙等配伍,可减轻颈肩放射性疼痛和上肢麻木。

少阴头痛:针对遇风加重的顽固性头痛,独活配合细辛可深入驱散伏风,缓解症状。

3. 特殊场景应用

外感夹湿感冒:独活与羌活、苍术同用,可解表散寒除湿,适合梅雨季节或体质湿重者。

皮肤病症:外用独活酒剂可缓解风湿性皮肤瘙痒,但需避免破损处使用。

三、安全使用指南:适用人群与禁忌

1. 适用症状自查

若出现以下情况,可考虑在医生指导下使用独活:

腰膝冷痛,遇寒加重,活动后稍缓解;

关节肿胀僵硬,晨起明显;

头痛反复,伴随颈部或肩背拘紧感。

2. 禁忌与注意事项

慎用人群:阴虚血燥(如手足心热、盗汗)、孕妇、哺乳期女性应避免单用或大剂量使用。

药物相互作用:与抗凝药(如华法林)联用可能增加出血风险,需监测凝血功能。

剂量控制:煎服常规量为3-10克,超量可能引发胃肠刺激或头晕。

四、日常保健与就医建议

1. 居家调理方案

药膳食疗:独活10克+杜仲15克+猪骨500克炖汤,适合冬季温补肝肾、强筋健骨。

外用熏洗:独活、艾叶各30克煎水泡脚,可改善下肢循环,但水温需控制在40℃以下,避免烫伤。

2. 何时需要就医?

若出现以下情况,提示病情复杂,需及时就诊:

关节红肿热痛(可能为急性感染或痛风);

疼痛持续加重,影响睡眠或日常活动;

伴随不明原因的体重下降或发热。

3. 特殊人群关怀

老年人:可配合物理治疗(如低频电疗)增强疗效,减少药物依赖。

慢性病患者:糖尿病、高血压患者需监测肝肾功能,避免长期大量使用。

传统智慧的现代价值

独活作为中医“祛风药”的代表,其科学价值在抗炎、镇痛等领域不断被验证。但需注意,中药的应用强调辨证施治,个体差异显著。建议患者在专业医师指导下,结合生活方式调整(如避寒保暖、适度运动),才能最大化疗效并规避风险。通过科学认知与合理应用,这味千年古药将继续为现代人的健康保驾护航。

参考文献:

相关文章:

文章已关闭评论!