新生儿皮肤发黄是常见现象,多数属于生理性过程,但也可能隐藏健康风险。一位焦急的母亲发现出生三天的宝宝眼白发黄,经检测发现胆红素值高达18mg/dl,紧急光疗后转危为安。这个案例揭示了正确认知黄疸机制的重要性——既要避免过度焦虑,又要警惕潜在危险。

一、胆红素代谢的生理基础

胎儿在子宫内通过母体获取氧气,红细胞数量是成人的1.5倍。出生后,过剩的红细胞以每分钟100万个的速度分解,释放出橙黄色的胆红素。新生儿肝脏处理能力仅相当于成人的1%-2%,这种「产能过剩」与「处理能力不足」的矛盾,构成了黄疸的生理基础。

健康足月儿的肝脏酶系统在出生5-7天后逐渐成熟,此时胆红素代谢进入正循环。但早产儿因肝脏更不成熟,黄疸发生率可达80%,持续时间延长至3-4周。

二、三类黄疸的成因解码

1. 生理性黄疸

约60%-80%新生儿经历此过程。其本质是新生儿适应外界环境的过渡反应,特征包括:

2. 病理性黄疸

约占新生儿的10%-15%,需特别警惕的预警信号包括:

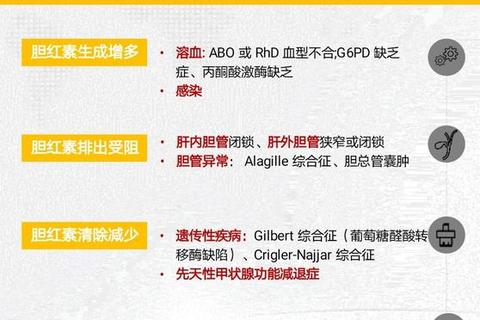

致病机制复杂多样:

3. 母乳性黄疸

分为早发型(喂养不足型)和迟发型(母乳成分影响型)。β-葡萄糖醛酸苷酶可使结合胆红素重新分解,形成肠肝循环。这类黄疸不影响生长发育,暂停母乳3天可下降50%。

三、发病机制的深度剖析

胆红素代谢涉及四个关键环节:

1. 生成过多:新生儿红细胞寿命仅70-90天,破坏速度是成人的2倍

2. 转运障碍:血浆白蛋白结合能力低下,游离胆红素易穿透血脑屏障

3. 代谢受限:UDP-葡萄糖醛酸转移酶活性仅为成人的1%-5%

4. 排泄受阻:胆道系统发育不全导致胆汁淤积

特殊情况下,基因缺陷如G6PD缺乏症可使红细胞脆性增加,这类患儿接触樟脑丸或蚕豆可能诱发急性溶血。

四、分级干预策略

家庭观察法:在自然光线下按压额头,皮肤泛黄需警惕。黄染范围超过躯干达四肢时,胆红素值通常>15mg/dl。

医疗干预阶梯:

母乳喂养技巧:每日8-12次哺乳刺激肠道蠕动,益生菌制剂可减少胆红素重吸收。喂养困难时可采用指腹按压法确保有效含接。

五、预防与监测体系

产前预防需关注母亲O型血或Rh阴性血的情况。出生后建立三级监测:

1. 住院期:每8小时经皮检测

2. 出院后:社区连续监测至14天

3. 高危儿:远程胆红素测定仪居家监测

值得注意的新进展:Kramer法则联合经皮检测可使采血次数减少74%,这对减轻新生儿痛苦具有重要意义。

当宝宝出现拒奶、肌张力异常或尖声哭叫,可能提示胆红素脑病前期症状,此时每延迟1小时治疗,神经损伤风险增加10%。掌握这些知识,既能避免不必要的医疗介入,又能抓住黄金救治时机,这正是现代育儿必备的健康素养。