心血管疾病被称为“人类健康的头号杀手”,其高发病率与高致死率始终牵动公众神经。近年来,随着生物医药技术的飞速发展,靶向治疗、联合用药等创新策略不断涌现,为患者带来更多希望。本文将解析这些突破性进展背后的科学逻辑,并提供实用健康建议。

一、靶向治疗:精准打击心血管疾病的“分子病灶”

心血管疾病的复杂性在于其发病机制涉及多种分子通路。传统药物常以“广谱干预”为主,而靶向治疗则通过锁定特定致病因子实现精准调控。

1. 肺动脉高压治疗的新曙光

肺动脉高压(PAH)因预后极差被称为“心血管癌症”。近期,sotatercept(激活素信号抑制剂)在美国获批上市,成为首个针对PAH病理核心通路——血管重塑的生物制剂。该药通过阻断异常激活的细胞信号,显著改善患者心肺功能。与此我国德展健康研发的二酚(CBD)混悬颗粒已进入临床试验阶段,其作用机制聚焦于抑制炎症因子释放与血管平滑肌过度增生,为PAH患者提供潜在治愈可能。

2. 血脂调控的“基因剪刀”

高脂血症是动脉粥样硬化的核心诱因。Pelacarsen(靶向脂蛋白a的反义寡核苷酸药物)在III期临床试验中显示可降低Lp(a)水平达80%,显著减少心血管事件风险。更具突破性的是,圣诺医药的STP125G(siRNA药物)通过沉默APOC3基因表达,从源头减少甘油三酯合成,为遗传性高脂血症患者带来长效治疗选择。

3. 高血压的神经调控疗法

美敦力的Symplicity Spyral™ RDN系统通过射频消融肾动脉周围过度活跃的交感神经,实现血压长期控制。该技术已在中、美、欧获批,为药物难治性高血压患者提供微创解决方案。

二、联合用药:协同增效,破解复杂疾病网络

单一靶点干预难以应对心血管疾病的多因素特性,联合用药通过多通路协同作用提升疗效。

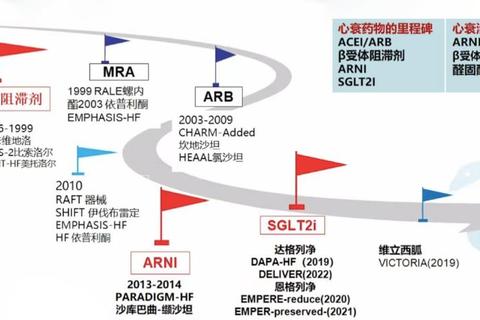

1. 心力衰竭的“能量修复组合”

辅酶Q10与沙库巴曲缬沙坦的联用方案在临床试验中表现卓越。辅酶Q10通过激活线粒体能量代谢修复心肌细胞,而沙库巴曲缬沙坦则通过双重抑制神经内分泌过度激活,两者协同改善心脏射血功能,降低再住院率。

2. 冠心病治疗的“抗炎+扩血管”策略

尼可地尔(扩张冠状动脉)与辅酶Q10联用可同时改善心肌供血与减轻氧化应激损伤。研究显示,该组合使患者心绞痛发作频率降低42%,且副作用发生率低于单一用药。

3. 血栓防治的“双保险”方案

新型溶栓药替奈普酶(5秒静脉推注)与抗凝解毒剂andexanet alfa的配合使用,既提升急性脑卒中溶栓效率,又降低出血风险,尤其适用于合并房颤的高危患者。

三、未来趋势:从基因编辑到人工智能的革新

1. 核酸药物的崛起

小干扰RNA(siRNA)与mRNA技术正颠覆传统药物研发模式。例如,Zilebesiran(靶向血管紧张素原的RNAi药物)单次给药即可维持降压效果6个月,极大提升用药依从性。

2. 超声靶向递送技术

超声靶向微泡破坏技术(UTMD)可将药物精准递送至病变血管,减少全身副作用。该技术已在难治性心绞痛治疗中展现潜力,未来或用于基因药物的定向输送。

3. 人工智能辅助用药

AI算法通过分析患者基因组、代谢组等多维数据,可预测最佳药物组合。例如,诺华正在开发的AI平台能针对肥厚型心肌病个体化匹配aficamten(心肌肌球蛋白抑制剂)与其他药物的联用方案。

四、患者行动指南:科学管理,主动预防

1. 识别危急信号

2. 用药注意事项

3. 特殊人群防护

4. 生活方式干预

从靶向药物精准致病因子,到联合用药的多维防护,心血管疾病治疗已进入“个体化时代”。患者应主动了解前沿进展,在医生指导下优化治疗方案。正如杨宝峰院士所言:“未来十年,通过基因编辑与再生医学的结合,人类有望实现心血管系统的功能性修复。” 把握当下科技红利,践行科学管理,每个人都能成为自己心脏健康的守护者。