高血压被称为“无声的杀手”,全球每年因高血压相关并发症导致的死亡人数超过1000万。在中国,约27.9%的成年人患有高血压,且发病年龄逐渐年轻化。药物治疗是控制高血压的核心手段,但面对众多药物类型和复杂的个体差异,如何科学选药、规避风险,成为患者最迫切的需求。本文将从药物选择逻辑、副作用管理、特殊人群用药三方面展开,提供实用指导。

一、高血压药物分类与核心作用

目前国际指南推荐的一线降压药主要包括以下五类,每类药物的作用机制和适用人群各有特点:

1. 利尿剂(如氢氯噻嗪、吲达帕胺)

2. 钙通道阻滞剂(CCB)(如氨氯地平、硝苯地平)

3. 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)(如依那普利、贝那普利)

4. 血管紧张素受体拮抗剂(ARB)(如缬沙坦、厄贝沙坦)

5. β受体阻滞剂(如美托洛尔、比索洛尔)

二、个体化选药策略:从合并症到生活习惯

(一)根据并发症选择药物

(二)药物联用的科学组合

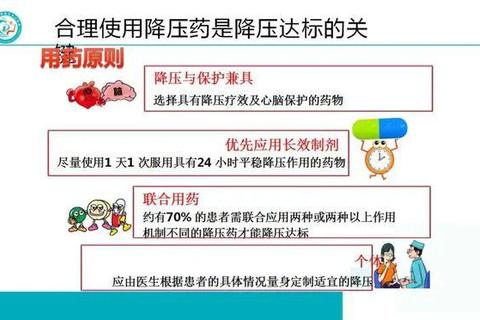

约60%的高血压患者需联合用药才能达标。推荐以下方案:

1. CCB + ACEI/ARB:适用于多数患者,协同降压的同时减少水肿风险。

2. 利尿剂 + ACEI/ARB:增强降压效果,抵消低钾副作用。

3. β受体阻滞剂 + CCB:适合合并心绞痛或快速性心律失常者。

(三)生活方式与用药协同

三、副作用识别与应急处理

(一)常见副作用及应对

1. 干咳(ACEI引起):轻症可观察,严重者换用ARB。

2. 低钾血症(利尿剂引起):联合ACEI/ARB补钾,或口服钾补充剂。

3. 踝部水肿(CCB引起):抬高下肢,或联用利尿剂缓解。

(二)紧急情况处理

四、特殊人群用药警示

1. 儿童与青少年

2. 孕妇

3. 老年人

五、长期管理行动清单

1. 监测工具:家庭血压计选择上臂式电子设备,早晚各测一次,记录波动趋势。

2. 复诊频率:血压未达标者每周复诊,稳定后每3个月检查心肾功能。

3. 药物调整:勿自行停药或换药,夏季血管扩张时可咨询医生减量。

高血压的药物治疗是一场“个性化战役”,需结合疾病特点、生活习惯和药物特性综合决策。通过科学选药、严密监测和主动管理,绝大多数患者可有效控制血压,远离并发症风险。