处莫名出现的小肉球、排便时哭闹不安、内裤上偶见鲜红血迹……这些看似“成人专属”的症状,竟可能出现在儿童身上。近年来,儿童痔疮发病率呈上升趋势,但多数家长对此缺乏认知,甚至误将病症当作普通便秘处理,导致病情延误。本文将系统解析儿童痔疮的成因、症状与科学防治策略,帮助家长守护孩子的“隐秘角落”。

一、儿童痔疮的“特殊面孔”:症状与成人有何不同?

儿童痔疮以内痔为主(占90%以上),且症状表现与成人存在显著差异:

1. 无痛性便血:血液呈鲜红色,常呈点滴状附着于粪便表面,或擦拭时发现血迹,偶见喷射状出血(多由剧烈咳嗽或排便用力引发)。

2. 异物感:患儿常不自觉抓挠,或频繁蹭坐,尤其在排便后出现肛周瘙痒。

3. 紫红色结节:排便时口可见黄豆至米粒大小的隆起物,便后自行回缩(若持续脱出需警惕嵌顿风险)。

4. 伴随症状:可能合并便秘、腹泻交替或蛲虫感染,部分患儿因疼痛出现排便恐惧心理。

警示信号:若孩子出现持续便血、排便时哭闹、肛周红肿或分泌物增多,需立即就医,排除肛裂、息肉等其他疾病。

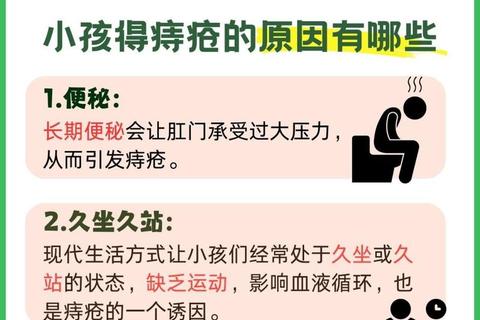

二、为何痔疮会“盯上”孩子?四大核心诱因

1. 先天性解剖缺陷

约30%患儿存在直肠静脉壁薄弱或括约肌松弛的先天问题,这类儿童在便秘或腹泻时更易出现静脉曲张。

2. 饮食结构失衡

过量摄入精制米面、油炸食品及甜食,导致膳食纤维不足,粪便干硬。研究显示,长期便秘儿童患痔疮风险较正常儿童高4倍。

3. 排便习惯不良

久坐便盆(超过15分钟)、憋便、如厕时玩耍等行为,会持续增加肛管压力。数据显示,学龄前儿童因排便分心导致的如厕时间过长占比达47%。

4. 继发性诱因

肠道炎症(如反复肠炎)、寄生虫感染(如蛲虫刺激肛周)或心肺疾病引起的循环障碍,均可能诱发痔疮。

三、科学应对策略:从家庭护理到专业治疗

家庭干预黄金法则

医疗干预指征

当出现以下情况时需及时就诊:

临床常用疗法包括:

1. 中药熏洗:使用五倍子、苦参等收敛消炎药材。

2. 微创治疗:对反复出血的内痔可采用硬化剂注射。

3. 手术切除:仅适用于严重嵌顿或血栓性外痔(儿童占比不足5%)。

四、预防胜于治疗:构建三重防护网

1. 排便管理

2. 运动强化

3. 环境优化

五、认知误区澄清

1. “儿童痔疮会自愈”:虽60%轻症可通过调整生活习惯改善,但若病因未除(如先天静脉缺陷),可能反复发作直至成年。

2. “便血=痔疮”:需与直肠息肉、肛裂、过敏性肠炎等鉴别,建议首次便血即做指检。

3. “手术影响发育”:现代微创技术(如超声刀)创伤小,不会损伤括约肌功能。

给家长的特别提醒:定期观察孩子的排便日记(频率、性状、疼痛评分),学龄前儿童可每月测量血红蛋白水平。当发现孩子抗拒如厕或内裤频繁污染时,请放下焦虑,用温和的态度引导孩子不适——早期干预是避免严重并发症的关键。

通过科学认知与主动预防,我们完全有能力将痔疮对儿童的威胁降至最低,让孩子远离“难言之痛”,健康成长。