在医疗资源日益紧张的今天,科学用药已成为守护健康的最后一道防线。据统计,全球每年因不合理用药导致的死亡人数超过疾病本身致死量的30%,而我国因用药错误导致的儿童听力损伤案例高达3万例。这些触目惊心的数据背后,是公众对科学用药认知的缺失。本文将从家庭场景出发,结合最新医学证据,解析预防用药的核心策略。

一、科学用药的三大核心原则

1. 精准判断用药指征

普通感冒、流感等80%的呼吸道疾病由病毒引起,此时盲目使用抗生素不仅无效,还会加速耐药菌产生。建议通过「三步判断法」:观察体温(是否持续38.5℃以上)、查看分泌物(黄绿色浓痰可能提示细菌感染)、评估病程(超过5天未缓解需就医)。对于儿童群体,需特别注意区分病毒感染与细菌感染,如手足口病初期常伴高热但无需抗生素。

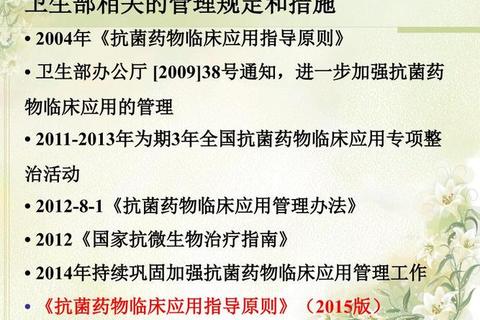

2. 分级用药管理体系

我国将抗菌药物分为非限制使用级、限制使用级和特殊使用级。例如阿莫西林属于非,而万古霉素则属于特殊使用级,需经感染科专家会诊才能使用。家庭常备药箱应遵循「三不原则」:不囤积抗生素、不保留过期药物、不交叉使用成人儿童药物。

3. 全程化用药监护

包括用药前基因检测(如华法林使用前检测CYP2C9基因型)、治疗药物浓度监测(如癫痫患者服用丙戊酸钠)、肝肾功动态评估三个维度。孕妇群体更需警惕药物致畸风险,FDA将妊娠用药分为A-X五级,如布洛芬在孕晚期被列为D级。

二、特殊人群用药策略

儿童群体:

孕产妇群体:

老年慢性病患者:

三、家庭用药管理实践指南

1. 智能药箱配置方案

分层存放急救药(硝酸甘油)、慢性病药(降压药)、对症治疗药(退热药),配备电子定时提醒装置。建议每季度开展「家庭药物大检查」,重点处理近效期药品。

2. 社区药事服务利用

全国已有2.3万家医疗机构开设药学门诊,提供用药重整、不良反应监测等服务。通过「云药房」系统可实现处方审核、用药指导、配送上门一体化服务。

3. 突发情况应对流程

建立「红黄绿」分级响应机制:

四、认知误区修正清单

1. 「高级抗生素更快见效」:碳青霉烯类抗生素滥用导致耐药菌出现率年增12%

2. 「中药没有副作用」:含马兜铃酸成分药物可造成不可逆肾损伤

3. 「症状消失立即停药」:结核病治疗中途停药可使耐药风险升高5倍

4. 「保健品替代药物」:维生素K与华法林联用可抵消抗凝效果

五、政策与技术创新动态

国家卫生健康委正在推进「抗菌药物使用强度」考核,将三级医院限定在40DDDs以下。人工智能辅助决策系统已在国内30家医院试点,通过分析5000万份电子病历建立的用药模型,使处方错误率下降37%。在儿童用药领域,微片技术、3D打印个性化剂型等创新正在突破给药难题。

行动建议:

1. 建立家庭健康档案,记录药物过敏史、基因检测结果

2. 参与社区合理用药培训项目(全国已覆盖89%社区卫生服务中心)

3. 使用国家药品监督管理局「用药安全」APP扫码查询药品信息

4. 遭遇用药不良反应时,通过国家药品不良反应监测系统即时上报