维生素K是维持人体凝血功能正常运作的关键营养素,但它的作用远不止于此。许多人可能不知道,体内有七种重要的凝血因子必须依赖维生素K才能正常工作。一旦缺乏,可能引发从皮肤瘀斑到内脏出血的严重后果。以下将详细解析这些凝血因子的作用机制、缺乏时的表现及科学应对策略。

一、维生素K依赖性凝血因子的核心成员

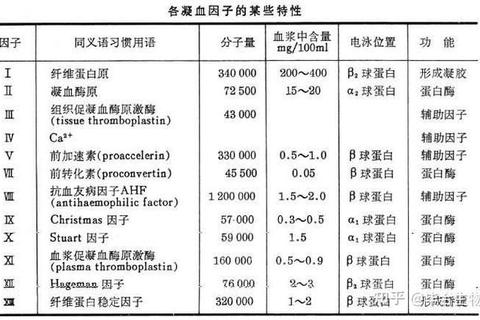

维生素K依赖性凝血因子包括凝血因子Ⅱ(凝血酶原)、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ,以及抗凝调节蛋白C、蛋白S和蛋白Z。它们共同构成凝血级联反应的“精密网络”:

二、维生素K如何“激活”凝血因子?

所有维生素K依赖性凝血因子在肝脏合成时,都需要经历一个关键的化学修饰——γ-羧基化。

1. 维生素K的氧化还原循环:维生素K在体内转化为还原态(KH2),作为羧化酶的辅酶,将凝血因子中的谷氨酸残基转化为γ-羧基谷氨酸(Gla)。

2. 钙离子结合与凝血触发:Gla结构能通过“钙桥”吸附在受损血管的磷脂表面,促使凝血因子聚集并启动凝血反应。

3. 抗凝药物的作用靶点:华法林等药物通过抑制维生素K还原酶,阻断这一过程,导致产生无功能的凝血因子(PIVKAs)。

三、维生素K缺乏的警示信号

当维生素K摄入不足或吸收障碍时(如胆道疾病、长期使用抗生素),凝血因子活性下降,可能出现:

实验室诊断:凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血活酶时间(APTT)延长是典型指标。

四、从治疗到预防:科学应对策略

1. 紧急处理与药物治疗

2. 日常防护要点

3. 药物相互作用警示

五、写给不同人群的行动指南

维生素K依赖性凝血系统如同人体自带的“智能止血贴”,其精密程度令人惊叹。通过科学认知和主动预防,我们完全有能力避免因维生素K缺乏导致的健康危机。记住,一颗菠菜、一次体检、一份风险意识,就是守护生命的关键防线。