新生儿是家庭的希望,也是社会的未来。某些先天性或遗传性疾病可能在出生时并无明显症状,却在成长过程中逐渐引发不可逆的损害。据统计,我国每年约有3%的新生儿存在先天性缺陷风险,而早期筛查和干预能将其中80%的疾病控制在可治疗范围内。本文将从科学原理、实施流程到家庭应对策略,系统解析新生儿疾病筛查的核心要点,帮助公众理解这一“生命起点的健康守护网”。

一、筛查的必要性与政策规范

新生儿疾病筛查是通过血液检测、听力测试等技术,在出生后48小时内对婴儿进行先天性疾病排查的公共卫生项目。我国自2009年实施《新生儿疾病筛查管理办法》以来,已形成覆盖全国的三级筛查网络。2025年广东省最新政策显示,筛查病种已从基础的甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症扩展至听力障碍、先天性心脏病等7大类,部分地区还试点串联质谱技术检测48种遗传代谢病。

核心筛查病种解析

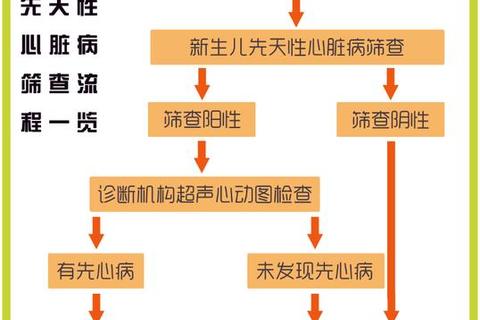

政策要求所有设有产科的医疗机构必须开展筛查,并通过“宣传教育—采样送检—实验室分析—阳性召回—治疗随访”五步流程实现闭环管理。家长需签署知情同意书,了解筛查的局限性和假阴性风险。

二、家庭参与的实施要点

1. 筛查时间与流程

特别提醒:早产儿、低体重儿需根据医生建议调整筛查时间,避免因生理性代谢波动影响结果。

2. 异常结果应对指南

三、技术优化与未来趋势

当前筛查体系仍面临两大挑战:病种覆盖不足与区域资源不均。部分地区已通过以下策略提升效能:

1. 技术创新:串联质谱技术可一次性检测40余种代谢病,假阴性率低于0.1%;基因筛查(如BabyDetect项目)能识别G6PD缺乏症等传统方法易漏诊的疾病;

2. 网络协作:省级筛查中心负责疑难病例会诊,市级机构承担初筛与数据上报,基层医院提供血样采集,形成分级诊疗体系;

3. 免费政策推广:湖南、广东等地将筛查纳入医保报销,减轻家庭经济负担;

4. 家长教育:通过动画、社区讲座等形式普及知识,提升筛查依从性。

四、给家庭的行动建议

1. 主动沟通:分娩前向医院了解筛查项目及费用(部分地区基础项目免费);

2. 留存凭证:妥善保存筛查报告,作为后续健康档案的一部分;

3. 定期随访:即使筛查阴性,若孩子出现发育迟缓、异常哭闹等症状,应及时就医;

4. 心理支持:加入患者互助组织,获取饮食管理、康复训练等经验。

新生儿疾病筛查是科学与人文交织的守护工程。随着基因编辑、人工智能等技术的突破,未来筛查将更精准、更普惠。每个家庭的理解与配合,都将为孩子的健康人生奠定第一块基石。正如深圳市人大代表梁桂华所言:“筛查不仅是医学行为,更是社会文明的体现。” 让我们共同织密这张生命之网,让更多孩子拥有无碍成长的未来。