孕期痔疮的困扰常让准妈妈们陷入两难——既想缓解痛苦,又担心用药影响胎儿健康。这种矛盾背后隐藏着妊娠期特殊的生理变化:盆腔血容量增加、激素水平波动以及子宫压迫等因素共同导致静脉回流受阻,使得76%的孕妇会经历痔疮发作。面对这种高发却敏感的病症,科学认知与精准干预显得尤为重要。

一、妊娠期痔疮的病理特征

妊娠期痔疮的本质是肛垫静脉丛的病理性扩张,其发展轨迹可分为三个阶段:

1. 无症状期:静脉曲张仅在内镜下可见,表现为肛垫黏膜下血管网轻微膨隆

2. 急性炎症期:血栓形成引发剧烈疼痛,外痔体积可增大至樱桃大小,伴随局部温度升高和搏动感

3. 慢性迁延期:反复脱垂导致肛周皮肤湿疹样改变,部分患者出现环状混合痔嵌顿

典型症状呈现昼夜波动规律,晨起时因夜间静脉回流改善症状较轻,午后随着活动量增加,90%患者会出现坠胀感加重。

二、药物干预的「安全区」与「雷区」

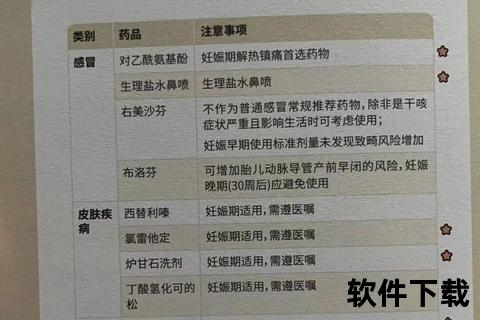

(一)局部用药选择矩阵

安全选项:

风险禁区:

(二)系统性用药的权衡

1. 静脉活性药物:

2. 渗透性泻剂:

三、非药物疗法的协同效应

1. 体位疗法:

2. 物理调节:

3. 膳食干预:

四、危急情况的识别与处理

当出现以下红色警报时,需在2小时内就医:

急诊处理多采用微创方案,如血栓剥离术的切口控制在3mm内,出血量少于10ml。

五、预防体系的阶梯构建

1. 基础防护:

2. 进阶防护:

3. 专业防护:

面对孕期痔疮这个特殊挑战,准妈妈们既要摒弃「完全不用药」的认知误区,也要警惕「偏方自治」的风险。通过建立分阶段、多模态的防治体系,完全可以在保障胎儿安全的前提下实现症状控制。产后42天复查时,建议通过直肠测压评估盆底功能,为后续彻底治疗提供科学依据。