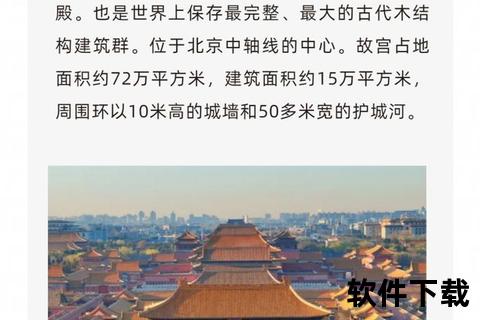

紫禁城如同一部立体的史书,承载着六个世纪的王朝兴衰。这座举世无双的木质宫殿群,在1420年明成祖朱棣手中诞生,却在随后五百年间经历了28次重大火灾、3次改朝换代,最终以8707间房舍的规模定格成人类建筑史上的奇迹。当我们在太和殿仰望十脊神兽时,每一片琉璃瓦都凝结着工匠的血汗,每一根金丝楠木都书写着帝国的雄心,这座宫殿的建造史本身,就是解读中华文明密码的关键。

一、皇权意志铸就的旷世工程

1406年的战略抉择,朱棣在南京龙椅上做出迁都决定时,北方草原的威胁与个人政治根基的考量交织。他力排众议启动的迁都计划,实质是构建"天子守国门"的战略屏障,这个决策直接催生了紫禁城的诞生。从四川深山到房山石场,30万劳工用生命为代价开采建材,"入山一千,出山五百"的民谣,道出了金丝楠木采伐的血泪史。保和殿后200吨的汉白玉丹陛石,通过冬季人工造冰运输的智慧,展现了古代工程技术的巅峰。

建筑团队的神秘面纱至今未被完全揭开。虽然苏州工匠蒯祥被冠以"故宫设计者"称号,但近年研究发现,这位时年18岁的青年更可能是施工团队代表。真正的总规划师可能是隐没在史籍中的蔡信,配合瓦工杨青、石匠陆祥等能工巧匠,形成中国古代最杰出的建筑智囊团。这种集体智慧的结晶,体现在中轴线1.5公里的精准对称,以及"九梁十八柱七十二脊"的角楼构造中。

二、天人合一的建筑密码

紫微垣的天文映射赋予紫禁城神圣性。《周礼·考工记》的"左祖右社"原则,在午门与社稷坛的布局中得到完美诠释。三大殿台基高达8.13米,暗合《周易》"九五之尊"的象数,太和殿的11开间更是突破礼制,彰显皇权至高。金水河的S形走向模拟银河,与景山形成"背山面水"的风水格局,这种空间叙事将宇宙秩序具象化为权力图谱。

建筑材料的符号学意味深长:苏州金砖的"敲之有声,断之无孔"对应儒家理想人格;山东临清砖的莲花土寓意圣洁;113组琉璃吻兽不仅是防火构件,更是等级制度的可视化表达。色彩体系更具深意:黄瓦象征皇权,绿瓦限定皇子居所,黑琉璃用于藏书院,形成严格的空间。

三、涅槃重生的文化图腾

王朝更迭中的建筑史诗见证着紫禁城的生命力。1441年正统年间的雷火、1557年嘉靖朝的大火、1597年万历年间的灾变,每次重建都带来建筑形制的革新。清康熙年间太和殿重建时,将面阔由九间扩至十一间,用建筑语言宣告满族政权的正统性。1925年故宫博物院的成立,则完成从禁宫到公共文化空间的蜕变,8707间房舍成为活态的历史教室。

现代科技解构营造技艺揭示了更多秘密。激光扫描发现太和殿柱础存在0.5度的微妙倾斜,这是应对北方冻土的特种设计;热成像显示"金砖"地面具有独特的热调节功能;对楠木构件年轮的分析,精确还原了永乐年间气候变化。这些发现证明,紫禁城不仅是美学典范,更是古代环境工程的杰作。

站在神武门城楼远眺,游客可遵循"早进西线"的参观策略:先沿武英殿-慈宁宫路线避开人潮,午后折返中轴线细品三大殿。带儿童参观时,可结合《故宫御猫夜游记》绘本,在红墙黄瓦间开展趣味历史教育。研究型游客建议下载"故宫博物院"官方App,利用AR技术复原消失的乾隆花园。这座历经600年风雨的宫殿群,正以数字化方式获得永生,每个参观者都是文明传承的参与者和守护者。