感冒药是家庭药箱中的常备品,但鲜少有人意识到,这些缓解症状的“帮手”背后,可能隐藏着复杂的健康风险。当一位65岁的老人因同时服用两种含对乙酰氨基酚的感冒药导致肝功能衰竭时,或是年轻父母将成人感冒药减半喂给孩子后引发惊厥时,这些真实的案例提醒我们——正确用药不仅是科学问题,更是生命课题。

一、解密感冒药:成分背后的双刃剑

市售感冒药多为复方制剂,其核心成分可分为五大类:

1. 解热镇痛类(如对乙酰氨基酚)

作为最常用的退热成分,其安全剂量窗极窄。成人每日超过4克即可引发肝细胞坏死,而儿童过量使用可能导致急性肝衰竭。研究显示,长期超量服用者中,约12%会出现无症状性转氨酶升高。

2. 鼻黏膜收缩剂(如伪)

这类拟交感神经药物可能诱发血压骤升,临床试验数据显示,高血压患者服用后收缩压平均上升15-20mmHg,其中5%出现心悸、失眠等不良反应。

3. 抗组胺类(如氯苯那敏)

第一代抗组胺药物的镇静作用可能掩盖疾病进展。驾驶者服用后反应速度下降40%,相当于血液酒精浓度0.05%时的驾驶状态。

4. 镇咳类(如右美沙芬)

超剂量使用可产生致幻作用,青少年滥用案例中,30%出现短暂性精神障碍,典型表现为时空感知错乱和攻击行为。

5. 抗病毒类(如金刚烷胺)

该成分对普通感冒病毒无效,却可能引发锥体外系反应。老年患者使用后出现肢体震颤的比例高达18%。

![感冒药成分作用机制示意图]

(图示:常见感冒药成分在人体内的作用路径及风险部位)

二、特殊人群的用药雷区

儿童群体:

孕妇群体:

慢性病患者:

三、用药安全的三重防线

1. 成分核查

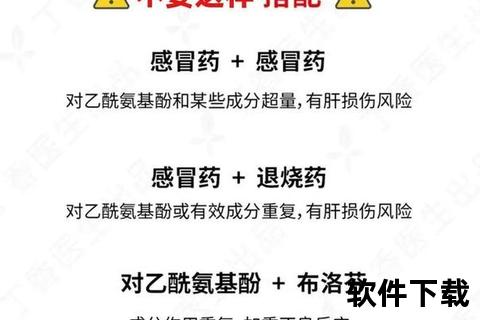

查看药品通用名中的关键字符:"氨酚"提示含对乙酰氨基酚;"麻"代表伪;"美"指右美沙芬。建议使用单一成分药物替代复方制剂,如单独使用退热药+生理盐水洗鼻。

2. 剂量控制

建立家庭用药记录本,特别关注隐性成分叠加。例如感冒灵颗粒(含对乙酰氨基酚0.2g/袋)与泰诺(含0.325g/片)联用,3次/天的常规用法即超安全剂量。

3. 时间管理

解热药使用不超过3天,镇咳药不超过1周。慢性疼痛患者需警惕药物过量性头痛,此类头痛多发生于每月用药超15天的人群。

四、紧急识别与应对

需立即停药的信号:

家庭急救步骤:

1. 保留药物包装及剩余药品

2. 催吐仅适用于服药后1小时内

3. 服用活性炭(1g/kg)吸附未吸收药物

4. 肝损伤者可口服N-乙酰半胱氨酸

![药物不良反应处理流程图]

五、预防优于治疗的智慧

建立"症状-药物"对应清单,如:

定期清理过期药品,参加社区合理用药培训,使用智能药盒提醒功能,这些举措可使用药错误率降低60%。

当出现持续高热(>72小时)、咳血痰、意识改变等预警症状时,应立即就医而非自行加药。记住,感冒药是缓解症状的"临时工具",而非对抗疾病的"武器",合理用药的本质,是对身体自愈力的智慧配合。