CT检查作为现代医学不可或缺的影像诊断手段,其结果的等待过程往往伴随着患者的焦虑与困惑。本文将从医学流程、技术特性及个体差异三个维度,解析检查结果出具时间的内在规律,帮助公众建立科学认知。

一、检查结果的时间图谱:从30分钟到72小时

根据我国三甲医院数据统计,普通CT平扫的平均报告时间为2-4小时,而增强CT需要6-8小时,特殊检查如冠状动脉CTA则可能长达24-48小时。这种时间差异本质上反映了医学决策的严谨性:

二、影响报告时间的六大核心因素

1. 医疗机构的资源配置

三级医院日均CT检查量可达500-800例,但配备的专职影像医师仅8-10名,导致高峰期报告延迟达50%。而区域影像诊断中心通过人工智能辅助系统,可将报告时间缩短30%

2. 检查技术的复杂程度

| 检查类型 | 图像处理步骤 | 平均耗时 |

||-|--|

| 普通平扫 | 基础层厚重建 | 15分钟 |

| 增强扫描 | 动静脉期对比分析 | 45分钟 |

| 能谱CT | 物质分离与能谱曲线 | 2小时 |

3. 病情的诊断难度等级

影像科采用四级分级制度:Ⅰ级(明确良性)处理最快,Ⅳ级(疑似恶性)需双签审核,耗时增加3倍。例如乳腺癌筛查中,BI-RADS 4类病变的诊断时间比2类延长120分钟

4. 特殊人群的优先机制

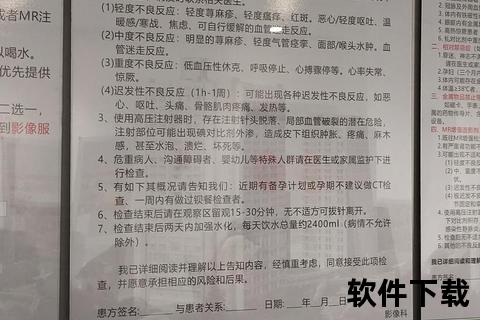

孕妇接受铅防护CT时,需放射防护专员参与扫描方案制定,导致流程增加20-30分钟。儿童检查因需镇静配合,从准备到完成报告需4-6小时

5. 信息系统的协同效率

PACS系统(影像归档系统)的传输速度直接影响诊断时效。实测显示,万兆网络环境下2000张图像的传输仅需2分钟,而百兆网络需要15分钟

6. 质量控制体系的要求

三级审核制度下,住院医师初诊(30分钟)+主治医师复核(20分钟)+主任医师终审(10分钟)形成完整质控链

三、优化等待体验的实用策略

1. 时间窗口选择

2. 报告获取方式创新

3. 特殊需求沟通技巧

向接诊医生说明:

可启动优先审核程序

四、报告解读的科学认知

1. 影像学术语解密

2. 随访时机的把握

3. 辐射剂量的控制

低剂量CT筛查(1mSv)相当于10天自然辐射量,年检查≤2次属于安全范围

五、未来发展趋势

1. AI辅助诊断系统

深度学习算法已实现肺结节自动检出(灵敏度98%),使报告时间缩短至15分钟

2. 5G远程会诊

县域医院通过云端协作,可获得省级专家实时诊断

3. 光子计数CT

新型探测器技术将扫描速度提升10倍,2025年起逐步装机应用

当您手持CT报告时,请记住:医学影像的本质是时空信息的精密解码。检查时间的差异承载着对生命的不同守护方式,等待的过程本身就是医疗质量的组成部分。建立合理预期,选择正规机构,遵循复查建议,才是应对疾病的最佳策略。