胆囊炎是常见的胆道系统疾病,常表现为右上腹疼痛、恶心、呕吐及消化不良,严重影响患者生活质量。在治疗中,以消炎利胆片为代表的中成药因其疗效显著且安全性较高,成为许多患者的关注焦点。本文将从科学角度解析其作用机制与临床价值,并提供实用建议。

一、胆囊炎的发病机制与症状特征

胆囊炎分为急性和慢性两类,主要与胆汁淤积、细菌感染或胆石症相关。急性发作时,患者常出现右上腹绞痛、发热、黄疸(夏柯三联征),而慢性胆囊炎则以腹胀、厌油、消化不良等非特异性症状为主。研究显示,约70%的慢性胆囊炎患者合并胆结石,长期炎症可导致胆囊功能丧失。

诊断需结合超声、CT等影像学检查,若出现剧烈腹痛伴发热或黄疸,应及时就医排除胆囊穿孔等急症。需注意的是,孕妇、肥胖人群及40岁以上女性发病率更高,可能与激素水平、代谢紊乱有关。

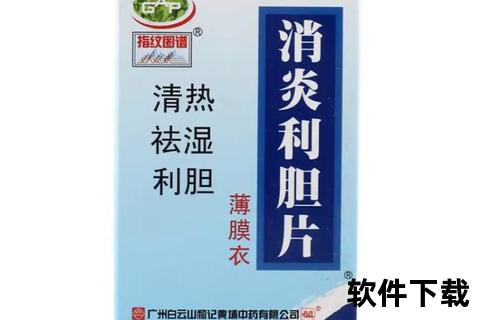

二、消炎利胆片的药物成分与作用机制

消炎利胆片由穿心莲、溪黄草、苦木三味中药组成,通过多靶点协同发挥治疗作用:

1. 抗炎与抑菌:穿心莲含穿心莲内酯,可抑制炎症因子(如IL-6)释放,减轻胆囊壁水肿;溪黄草中的黄酮类成分对大肠杆菌等致病菌有抑制作用。

2. 利胆与调节胆汁代谢:溪黄草促进肝细胞分泌胆汁,增加胆汁酸含量;苦木能舒张胆道括约肌,缓解痉挛性疼痛,帮助小结石排出。

3. 解毒与抗氧化:穿心莲和苦木通过清除自由基减轻氧化应激,改善肝胆功能。

实验表明,该药可降低血清总胆红素(TBA)和炎症标志物水平,并提高胆囊排空率。但需注意,其利胆作用可能加重胆道梗阻患者的病情,因此结石直径超过1cm或存在胆管狭窄者需谨慎使用。

三、临床疗效与循证医学证据

1. 单一用药效果

针对轻中度胆囊炎,消炎利胆片可显著缓解腹胀、隐痛等症状。一项纳入84例患者的研究显示,单用该药治疗4周后,83.3%的患者症状改善,但联合其他药物时有效率提升至97.6%。对于急性发作期,其解痉作用可辅助降低疼痛评分,但需与抗生素联用以控制感染。

2. 联合用药方案

3. 特殊人群注意事项

四、科学用药建议与误区澄清

1. 正确用法与疗程

2. 常见误区

3. 不良反应处理

约5%患者可能出现恶心、皮疹等反应,停药后多可自行缓解。若出现黄疸或肝功能异常(如ALT升高),需立即就医。

五、日常预防与健康管理

1. 饮食调整:低脂高纤维饮食,避免油炸食品;每日摄入50g以上优质蛋白(如鱼肉、豆类),促进胆汁更新。

2. 生活方式:规律进食三餐,肥胖者减重5%-10%可降低发病风险;避免久坐,适度运动增强胆囊收缩。

3. 高危人群筛查:40岁以上女性、糖尿病患者建议每年进行肝胆超声检查。

消炎利胆片作为胆囊炎治疗的重要选择,其疗效已通过多项临床研究验证,但合理用药需权衡适应症与个体差异。患者出现持续右上腹痛、发热或皮肤黄染时,应及时就医明确诊断,避免盲目自我药疗。通过科学管理饮食、定期体检及规范用药,多数患者可有效控制病情,维持正常生活。