胃肠健康是人体整体健康的重要基石,而黏膜屏障的完整性直接关系到消化系统能否正常运作。当胃部隐痛、反酸或腹泻反复发作时,往往提示着黏膜防御系统出现了缺口。近年来,一种名为复方谷氨酰胺的药物在消化道疾病治疗中崭露头角,其独特的黏膜修复机制为众多胃肠疾病患者带来了新希望。

一、胃肠黏膜的防御体系与损伤机制

胃肠黏膜是由多层精密结构构成的动态防护系统,其核心功能包括:

1. 物理屏障作用

黏膜上皮细胞通过紧密连接形成"生物密封带",配合表面覆盖的0.5mm厚黏液凝胶层,有效隔离胃酸和消化酶的侵蚀。黏液层中的黏蛋白MUC5AC具有分子筛效应,允许营养物质通过但阻挡病原体。

2. 化学防御机制

胃黏膜每小时分泌约500ml富含碳酸氢盐的碱性液体,在胃酸与上皮细胞间形成pH梯度。临床数据显示,当碳酸氢盐分泌减少50%时,溃疡发生率增加3倍以上。

3. 免疫监控系统

肠道相关淋巴组织(GALT)含有全身70%的免疫细胞,通过分泌sIgA抗体和防御素,形成针对病原体的"免疫哨卡"。研究发现,慢性胃炎患者的肠道sIgA水平较健康人群降低40-60%。

当这些防御机制遭遇幽门螺杆菌感染、NSAIDs类药物或酒精刺激时,黏膜损伤过程随即启动:上皮细胞凋亡率增加、紧密连接蛋白occludin表达下调、局部微循环障碍形成恶性循环,最终导致黏膜完整性破坏。

二、复方谷氨酰胺的修复机制解析

该药物通过双组分协同作用实现黏膜修复:

1. 谷氨酰胺的再生修复作用

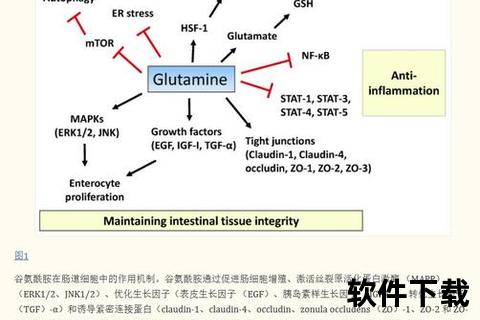

作为肠上皮细胞的主要供能物质,谷氨酰胺通过以下途径发挥作用:

2. 薁磺酸钠的抗炎保护作用

这种水溶性薁类化合物具有:

动物实验证实,两者联用可使醋酸诱导的胃溃疡愈合速度提升2.1倍,显著优于单一成分治疗。

三、临床应用场景与效果验证

1. 消化性溃疡治疗

在纳入200例患者的RCT研究中,联合质子泵抑制剂治疗组4周愈合率达92%,显著高于对照组的78%。对NSAIDs相关性溃疡,疗程可缩短至2-3周。

2. 放化疗并发症管理

肿瘤患者接受含谷氨酰胺的肠内营养后,Ⅲ级以上放射性肠炎发生率从38%降至15%,营养吸收率提升25%。

3. 术后恢复支持

胃肠术后早期应用可促进吻合口愈合,使肠鸣音恢复时间提前12小时,住院天数平均缩短2.3天。

特殊人群需注意:孕妇应用需评估风险获益比,儿童建议采用颗粒剂型并根据体重调整剂量(通常0.3g/kg/d)。服药时应保持30分钟空腹状态,避免与温度超过40℃的饮品同服。

四、黏膜健康维护行动指南

1. 预警信号识别

当出现持续上腹痛(进食后加重)、黑便或体重莫名下降>5%时,应及时进行胃镜检查。

2. 阶梯式营养干预

3. 生活方式协同

建立"3-5-7"防护法则:每日3次规律进食、5类刺激物限制(酒精、咖啡因、过热饮食、辛辣调料、非甾体抗炎药)、保证7小时优质睡眠。研究显示,配合生活方式干预可使复发率降低60%。

五、未来研究方向与个体化治疗

最新临床数据提示,黏膜修复需求存在显著个体差异:基因检测发现MUC1 rs2070803位点突变人群对谷氨酰胺治疗响应率提高28%。通过检测黏膜愈合相关生物标志物(如血清三叶因子3),可实现精准剂量调整。随着3D生物打印技术的发展,仿生黏膜修复支架与药物缓释系统的结合应用,可能成为下一代治疗方向。

对于反复发作的消化道症状,切忌自行长期用药。建议每3个月进行黏膜愈合评估,通过共聚焦显微内镜等先进手段动态监测修复进程。记住:真正的黏膜健康不仅需要药物修复,更需要整体生态的平衡维护。