这颗名为“保险子”的红色药丸,常被忽视于云南白药的包装角落,却在关键时刻能发挥“救命丹”的作用。从严重外伤到慢性疼痛,它凝聚了传统中药的智慧与现代医学的应用价值,但其强效药性也暗藏风险。如何正确理解它的双面性?本文将深度解析其作用机制、适应场景及使用禁忌,帮助公众掌握科学自救的关键技能。

一、保险子的科学解析:止血与镇痛的“双刃剑”

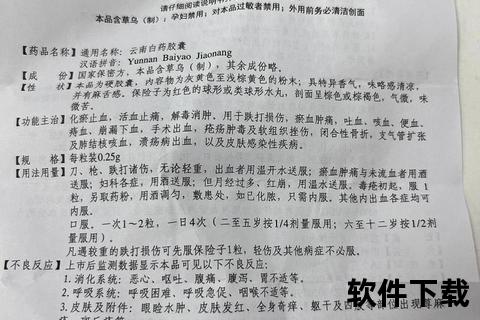

保险子作为云南白药的核心成分之一,虽因国家保密配方未公开具体组成,但综合临床研究可知其作用机制主要围绕以下三点展开:

1. 快速止血:多靶点激活凝血系统

保险子通过促进血小板聚集、收缩血管壁及加速凝血酶原转化,形成“凝血三重奏”。实验显示,其止血速度较常规药物快30%-50%。例如在消化道出血或外伤大出血时,保险子可迅速减缓血液流失,为后续救治争取时间。

2. 强效镇痛:阻断神经信号与抗炎双管齐下

研究表明,保险子的镇痛效力接近部分类药物,但无成瘾风险。其通过抑制前列腺素合成(抗炎镇痛)和调节中枢神经痛觉信号传递(神经镇痛)实现双重缓解。临床案例中,癌症患者突发剧痛时含服保险子,能在15分钟内减轻症状。

3. 抗炎促愈:修复受损组织的“生物胶水”

保险子中的活性成分可刺激成纤维细胞生长因子(bFGF)和血管内皮生长因子(VEGF),加速伤口愈合。例如烧伤患者外用保险子粉末,创面愈合时间平均缩短5-7天。

二、临床应用场景:从急救到慢性病的跨界使用

保险子的适应症远超说明书标注,但需严格区分轻重缓急:

1. 必须使用保险子的危急情况

2. 可尝试但需谨慎的扩展应用

3. 需绝对禁止的误区

三、安全使用指南:分人群的“三步决策法”

面对突发状况,可按以下流程科学应对:

第一步:评估损伤程度

第二步:分人群调整方案

| 人群 | 可用场景 | 禁忌事项 |

|--|-|--|

| 儿童 | 仅限外伤出血(需减半剂量) | 禁止内服;避免面部使用防误吸入 |

| 孕妇 | 禁用 | 任何接触均可能引发流产 |

| 老年人 | 内服前检测血压 | 高血压患者慎防血栓风险 |

| 过敏体质者 | 先做皮肤测试 | 出现红疹立即停用并抗过敏治疗 |

第三步:紧急处理与就医信号

四、争议与反思:传统药与现代医学的平衡

保险子虽疗效显著,但其成分争议(含草乌等毒性生物碱)及过量使用风险不容忽视。2023年香港因未标注毒性成分召回事件,警示公众:任何药物均需在知情前提下使用。建议国家推进保密配方安全性再评价,同时加强公众用药教育,避免“神药”误区。

掌握分寸,让“救命丹”真正救命

保险子如同家庭药箱中的“消防栓”,平时无需触碰,危急时则需精准启用。记住三个关键词:评估伤情、严守禁忌、及时送医。当身体发出异常信号时,保险子只是应急桥梁,而非治愈终点。科学用药的背后,是对生命的敬畏与理性健康观的践行。